三萬應屆生湧入比亞迪,誰被誰改變

招聘規模大、面試簡單,儘管薪資不是最高,比亞迪成了畢業生求職的避風港。而眼下,年輕血液的到來,讓這個看起來不夠洋氣的企業,正面臨公司管理、人才制度、企業文化等方面的挑戰。

比亞迪正在成為真正的大廠。

敞開門,你看到的是有關它的光環。全球賣出最多新能源車的車企;世界 500 強;正在實現從幾萬元到上百萬元的汽車產品覆蓋;深圳街頭的出租車就是它最好的招牌;不僅造車,還造電池、搞汽車芯片,多領域跨界。

關上門,你看不到的是有關它的日常。它是全球員工數量最多的車企之一,2023 年一季度已達 66 萬人,足夠 “大”;一天三次打卡,午休只有一小時,宿舍還是上下鋪,緊張和秩序的管理方式也足夠 “廠”。

2023 年的夏天,有 3.18 萬應屆畢業生入職了比亞迪,比去年的人數翻了一番,是歷年最多。他們來自 50 個不同類別的專業,有六成是碩博學歷,有八成人員將投入到研發工作。

學歷至關重要。以本科應屆生為例,畢業於雙非院校底薪為 5500 元,211 院校 6000 元,985 院校底薪 7000 元,C9 院校底薪 7500 元。碩士底薪比本科高 1500 元到 5500 元不等。

他們加入的是有 “民企裏的國企” 之稱的比亞迪——財報顯示,截至 2022 年底,比亞迪共有 12 位高管,7 位在 2000 年之前就入職,最晚加入的也在 2005 年。其中,有四位高管均是一畢業就入職了比亞迪,花費了二十年左右時間,從當年的應屆生做到了如今的位置。

企業文化與制度,篩選人,也被篩選。不是所有校招生都認同比亞迪所説的競爭文化,和它所體現的 “民企裏的國企” 的企業氣質。

我們找到了 5 位加入比亞迪的校招生,想知道在這些年輕大學生眼中,真實的比亞迪是什麼樣的,又該如何看待它。

簡單、快速、“秋招之光”

今年 6 月剛畢業的佳琪,如今已經入職比亞迪一個多月。回顧當時的投遞經歷,源自一個意外——她在另一場公司面試上,聽到面試官提到比亞迪的名字,沒想到比亞迪後來成了她的 “救命稻草”。

佳琪本科專業是新聞學,原本打算進入媒體行業,但一份份簡歷石沉大海。一再受挫之後,她才發現了比亞迪這家跟原專業完全不對口的企業。“比亞迪實實在在研發產品,乾的是實事。” 佳琪琢磨了很久,得出這個結論。

向比亞迪投簡歷更多出於 “碰運氣” 的心態,但佳琪沒想到,大名鼎鼎的比亞迪並不難進——簡歷通關之後,甚至沒有筆試環節,面試也只有三輪,問題也都相對簡單。第三輪面試之後兩天,佳琪就拿到了 offer。相比之下,絕大多數互聯網企業都會有筆試和幾輪高難度面試。

同樣感嘆比亞迪校招簡單的還有周涵。周涵畢業於南方某 985 高校的土木工程系,春招期間,她通過脈脈、小紅書等社交媒體得知,車企大廠比亞迪 offer“點擊就送”。於是她順手就投了一份簡歷。

不久,比亞迪汽車工程院一名部門主管聯繫了周涵,開始了三輪較為簡單的面試。一面是部門主管,只讓她作了基本的自我介紹;二面是人事,也只是詢問她意向地點和意向崗位;三面又回到部門主管,主要談薪資。

“一開始我對比亞迪沒興趣,覺得它只是一家工廠。” 這是今年剛剛入職比亞迪的小樂最初的心聲。比亞迪的校園宣傳並沒有吸引在東部省會念書的小樂,總部來的人力專員介紹籠統、開出的薪資不高,讓小樂興味索然。

但遍地可見的比亞迪出租車、深圳親友對比亞迪的一致好評,讓小樂願意去了解這家企業。轉折發生在面試時,事業部 HR 的專業態度一下子吸引了小樂,對方從企業發展到平台能力,從事業部規劃到個人發展,從職級體系到薪資福利,都詳盡地介紹。

而且事業部 HR 和部門領導的態度都讓小樂覺得被尊重,不像其他大廠領導一樣不苟言笑。她認為在比亞迪工作有一定前景,最終選擇了比亞迪。

多名受訪者都坦言,比亞迪並非他們的首選。只是由於面試簡單,比亞迪成了畢業生考研失敗、大廠碰壁之後的避風港,被稱為 “秋招之光”。

“如果有更好的 offer,我也不會來比亞迪了。” 佳琪説。她本科就讀於雙非院校,按照比亞迪的薪資標準,只能拿到最低檔的 5500 元,未來的漲薪空間也不明朗。

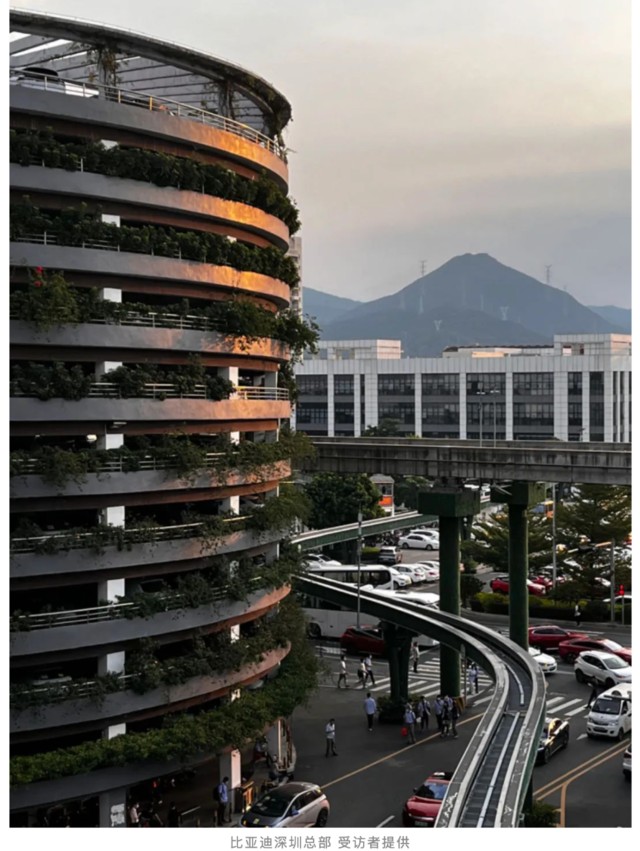

佳琪還從社交媒體瞭解到,比亞迪住宿條件差、食堂難吃,還沒有加班費。但她實在沒有更好的選擇,就抱着 “來大廠學本領” 的心態,進入比亞迪深圳總部。

小七本來計劃讀研,2022 年 2 月考研失敗後不得不加入春招大軍,她才匆忙投了比亞迪。雖然她輕鬆拿到了比亞迪的 offer,但由於崗位與興趣不符,再考慮到薪資和離家距離問題,她覺得過不了多久自己就會 “跑路”。

就這樣,比亞迪在高速擴張的過程中招進大量應屆生。光是 2023 年,就有 3.18 萬名應屆生進入比亞迪。2021 至 2022 年,比亞迪在職員工數量從 28.8 萬人增長到驚人的 57 萬人,增長率達到 97.92%。

雙非底薪 5500,985 值 7000

校招生激增背後,是比亞迪爆發式增長的用人需求。

2020 年至今,比亞迪在國內已經過規劃了 10 餘座新工廠,對應新增產能超 400 萬輛;海外的建廠和開店計劃也在同步進行。這勢必需要渠道管理、工程建設、技術研發等無數崗位。迅速拿到 offer 的佳琪對此深有體會,“這屆人特別多,感覺 HR 都顧不過來,流程飛快”。

急速擴張的用人需求,讓比亞迪難以 “精挑細選”,HR 和業務部門領導都很難審視每一個應聘者。而以學歷定起薪的 “出身論” 是最簡單粗暴的方式,也是比亞迪給這些畢業生上的社會第一課。

不同學歷背景的畢業生入職後將獲得不同職級,職級則對應薪資待遇和職場起點。國內大學中,“C9 聯盟” 屬於第一檔,“985” 次之,“211” 再次之。國外大學則按 QS 排名分級。

以本科應屆生為例,畢業於雙非院校底薪為 5500 元,211 院校 6000 元,985 院校底薪 7000 元,C9 院校底薪 7500 元。碩士底薪比本科高 1500 元到 5500 元不等。如果專業為計算機類、機械化、控制類等技術類專業,底薪會相應增加。

這樣的光景,也曾出現在數年前的房地產行業。2019 年以前,房企高速擴張,每年以高薪吸納大量應屆生。單是在 2017 校園招聘中,碧桂園 “超級碧業生” 就能給到應屆生 24 萬的年薪,引來許多羨慕。

然而,眾所周知,近幾年房市增速放緩,以 “高週轉” 聞名的房企相繼暴雷,除了縮招應屆生,已經入職的也在經歷被裁員的命運。

智聯研究院統計數據顯示,2022 年三季度,房地產/建築/建材/工程行業的招聘,平均薪酬為 9978 元,同比下跌 2.3%,較 2022 年同期的第 16 位下降了 8 個名次。獵聘大數據顯示,細分行業分佈 TOP20 中,房地產開發/建築/建材/工程行業的新發應屆生職位,佔比下降最多。從 2021 三季度的 10.93% 下滑到 2022 三季度的 5.10%

風水輪流轉,房市觸底之際,新能源車市場崛起,產生大量人才需求。作為行業領軍企業,比亞迪吸納了大量應屆生。但誰也無從判斷,假以時日新能源車市增速放緩,這些應屆生命運會如何。

高速背後的無序已經逐漸在比亞迪內部出現。

一方面是薪資和職級的倒掛。學歷決定薪資起點,幫助比亞迪吸引了大量高精尖人才,但這把雙刃劍也砍向了員工士氣。不少老員工由於早年學歷不夠光鮮,在職級上還不如新員工。這也就意味着,老員工花 5-6 年去翻越的職級高山,被一些學歷背景好的新人輕鬆越過。

另一方面是個人職業發展的迷茫。南方某 985 高校地質專業 2022 屆畢業生花澤進入比亞迪的第一年,就已經換了兩個崗位。

最開始,他被安排到開發中心。“雖然頂着開發中心的名號,但其實就是後勤。” 花澤自嘲道。他到比亞迪的第一個任務,是給廠房設計管道。廠房建設一結束,他就被調到了別的部門,理由是原部門組織架構調整。花澤説,對於自己這樣遊離在汽車核心技術部門外的員工來説,生存環境是很狹窄的。

又由於本科專業與崗位需求並不匹配,花澤的工作有時會出現紕漏,這時他總能感覺到老員工隱隱的排斥,他也因此感到羞愧,以至於對上班產生強烈的抗拒心理。

如今,花澤只想跨專業考研,逃離比亞迪。他認為比亞迪本身很不錯,技術強、聲望高、前景好。只是他在崗位發揮不了自己的價值,冷漠的同事關係也讓他感到孤獨。“我們只是不合適。” 花澤這樣定義自己和比亞迪的關係。

真正的大廠

互聯網行業從業者經常半抱怨、半驕傲地將所在公司戲稱為 “大廠”,以此調侃互聯網公司工作強度高、壓榨員工,有如製造業工廠。但他們中的大多數,也許並未親身體驗過真正的製造業 “大廠”。

小七在比亞迪體驗過。手機鬧鐘響起,關掉鬧鐘,打開手機上名為 “打卡” 的 APP,人臉拍照 + 實時定位打卡。這樣的打卡流程,小七一天要重複三次,分別在早上上班、中午吃飯和午休期間、下午下班。她説,一天打卡三次,中午休息一小時,自己彷彿進了 “民企裏的國企”。

在比亞迪上班,員工都需要每天完成早中晚三次打卡,漏掉一次就會扣發當月績效。在互聯網企業、外企實習過的應屆生,往往需要一個月時間才能適應這樣的制度。

如今,小七入職一年了,她 “感覺自己像個螺絲釘,沒有作為一個人的感受”。一句 “如此生活三十年”,已經到了嘴邊。如果説打卡制度是工廠管理的虛擬化縮影,讓小樂堅信比亞迪是一家工廠的,是環境。

2007 年建成的六角大樓,成了比亞迪深圳總部的代表建築。這座大樓承載着這家公司最引以為傲的技術,接待用的禮賓樓有着漂亮的玻璃外立面、高科技的展示櫥窗和貼滿專利的高牆。然而穿過現代化的禮賓樓,六角大樓的其他部分都顯得老舊,除了顆粒感十足的水泥路,連燈光都泛着昏暗的白色。讓小樂 “一步穿越回十幾年前”。

飲食和居住環境也沒小樂預想中的好,小樂踏入公司宿舍的第一天,就連夜找中介搬了出來。公司宿舍名曰公寓,免費提供給應屆生,供大家過渡用,但看着上下鋪設計、沒有網絡和洗衣機的宿舍,小樂感慨連大學宿舍都不如。

小七也體驗過同樣的住宿環境,後來她和同宿舍的人一起在公司外租了房子。目前公司會給應屆生每月 1000 元的住房補貼。

六角大樓的食堂很便宜,一頓工作餐只需要 6.5 元,但如同不見葷腥的 “齋飯”,是吃飽而不是 “吃好”,而且人山人海。想吃好點有許多選擇,諸如肯德基等餐飲店已經入住園區,但考慮到路程和排隊情況,會擠佔本就不富裕的 1 小時午休 + 吃飯時間,以至於不少員工選擇自帶午飯。

小樂印象最深刻的,是 “入廠第一課” 上公司發的入職禮包,裏面有保温杯、筆、傘和卡套,這讓在外企實習過的小樂有些失望,雖然實用,但缺少新意。

之前,在同學間口耳相傳的 “入職禮包”,可能是阿里的智能音箱;字節的 T 恤和帆布包,騰訊的企鵝公仔。

這些互聯網企業在發展初期代表着年輕化、進取、活力,因此往往受到應屆生青睞。互聯網文化逐漸進入製造業,跨界而來的 “造車新勢力” 就帶着互聯網行業的烙印。比如蔚來的校招入職禮包有盲盒、徽章和貼紙等等;小鵬有香氛、小音箱等等。

與造車新勢力相比,比亞迪這種傳統大廠也許更老氣橫秋、按部就班。但也更體系化。一名入職造車新勢力一年多的應屆生就感慨,在比亞迪,至少做事情可以有跡可循,但在新勢力更多靠自己摸索。

“在造車新勢力,很多事情連前輩都沒幹過,更別説形成方法論。説得好聽是可以自由探索,説得難聽叫盲人過河。” 這位應屆生説。她覺得,這在職業起步期並不是一個很好的選擇,如今她更向往不那麼光鮮亮麗的 “大廠” 了。

比學趕幫超,篩選人,也被篩選

比亞迪崇尚競爭文化,“比學趕幫超” 是校招生入職時的必修課之一,此外還要學習基本的崗位知識。

這樣的競爭文化讓比亞迪在短時間內成為新能源汽車霸主,一批又一批勤勞的比亞迪人在付出。例如比亞迪會表彰每月加班最多的那批員工,通過類似放榜的方式,刺激着所有部門所有人。花澤覺得,比亞迪的競爭文化區別於內卷,每月的績效考核也比較公平。

競爭文化已經刻在王傳福骨子裏。王傳福 1966 年出生於安徽農村,按照這一代企業家的話來説,年少時大家都是放牛娃,要想出人頭地就得去讀書考試,這背後都是一次次、一場場、一個個血淋淋的競爭。

2018 年前後,王傳福將競爭文化提到了企業文化的高度。“我們把企業文化從平等、務實、激情、創新,調整為競爭、務實、激情、創新,就是要高度重視競爭。” 王傳福認為,競爭雖然帶來了短期的壓力,但也同時帶來了長期的繁榮、活力和生命力。

這也是企業內外壓力所致。2017 年至 2019 年,比亞迪陷入困境,三年增收不增利。連王傳福都説,2019 年他唯一的想法就是活下去。當時,新能源汽車補貼退坡,造成比亞迪汽車業務盈利下滑,其動力電池業務也受到寧德時代的挑戰。

於是,比亞迪提出了競爭文化和市場化,讓旗下幾個零部件業務部門參與市場競爭,尋找公司外的客户,與競爭對手直接 PK。

競爭文化無疑加速了比亞迪集團幾個子公司的發展,比亞迪電子、弗迪電池都在外部競爭中自我變革,如今成為了各自領域的佼佼者。但數年過去,新入職的應屆生還吃這一套嗎?

“入職一年多,我在最近才感受到卷的傾向。績效考核變了,會加一些東西想讓你競爭一下。” 小七説,由於自己不是爭第一的性格,所以競爭文化在她這裏更像是一個口號。

剛入職的佳琪也感觸不深,她所在的部門都是年輕人,和入職前她以為比亞迪是一個 “壓榨員工的血汗工廠” 的印象完全相反,她感覺部門氛圍還是十分融洽的。

但小七也強調,由於比亞迪 “家大業大”,不同部門的工作強度不同,所以對競爭的感受也不同。她的一位同事日常工作是剪輯和文案,經常在工作日加班,沒有加班費,但她所在的崗位一年到頭也加不了幾次班。

企業文化與制度,篩選人,也被篩選。不是所有校招生都認同比亞迪所説的競爭文化,和它所體現的 “民企裏的國企” 的企業氣質。

從 OKR 的提出,到 ESG,再到歐洲實行四天工作制度,世界管理的主流似乎都向着人性化發展,強調關愛、員工福利、可持續化管理。狼性的競爭文化,和看起來不夠洋氣的企業氣質,越來越被年輕人所唾棄,用小樂的話來説:“這個行為很掉價。”

如果説競爭文化成就了比亞迪的新能源與製造帝國,那麼比亞迪的成就又給這些校招生們帶來了什麼時代紅利?或許,擁有這份工作本身就是時代紅利。

時代紅利能停留多久,是企業和員工的雙向選擇。接受了這份工作,但又受不了這些價值觀與制度的年輕人開始向外走——比亞迪是他們的來路,卻不是歸處。

財報顯示,截至 2022 年底,包括王傳福在內,比亞迪共有 12 位高管,其中有 7 位在 2000 年之前就入職了比亞迪,最晚入職的也在 2005 年。另外,何志奇(1998 年入職)、何龍(1999 年入職)、周亞琳(1999 年入職)和楊冬生(2005 年入職)四位高管均是一畢業就入職了比亞迪,花費二十年左右的時間,從當年的應屆生做到了如今的高管。

收入低、晉升慢,讓比亞迪的年輕人開始暢想下一個理想國。有着當代電動汽車先驅、外企標籤的特斯拉,成為了這些想要離開比亞迪的年輕人口中的理想國。雖然理想國就像圍城,圍城內外,總有人想離開,有人想進入。

其實,比亞迪的地位已經提升了不少。三年前的夏天,財經曾經和汽車專業畢業生聊起求職經歷。當時他們選擇主機廠的 “鄙視鏈” 是外資、合資、國企,最後才是自主品牌。甚至,都不會單獨提起 “比亞迪” 這三個字。

如今,自主品牌崛起的呼聲愈高,其中的比亞迪也連續兩年進入世界 500 強,成為全球賣出最多新能源車的車企。在 2023 年校招普遍縮招的情況下,比亞迪還提供了三萬多個校招崗位。

但改變鄙視鏈並非一朝一夕,如何把招進來的年輕人留住,為這個龐大的組織注入新能量,是比亞迪需要思考的問題。

(應受訪者要求,佳琪、周涵、小樂、小七、花澤為化名)

本文來源:財經汽車,作者:郭宇 陳亮 翟芳雪 鄧雨潔,原標題:《三萬應屆生湧入比亞迪,誰被誰改變》