微軟不想被 OpenAI 架空

微軟:理想和麪包、技術和權力,我都要。

扎克伯格同學最近心情很不錯。

與馬斯克在線激情互噴垃圾話後,對標 “元宇宙版推特” 的 Threads 僅用了不到五天的時間完成了 1 個億用户的積累,成為了全球用户總數破億速度最快的新社交平台。Threads,成為小扎打在馬斯克臉上的一擊力拳。

但商場的拳台上沒有裁判叫停,扎克伯格説 Threads 的用户規模目標是 10 億。而只有達到 10 億目標以後,Meta 才會認真考慮 Threads 賺錢的問題。這一數字相當於推特目前規模的兩倍。

扎克是認真的。無論是反感馬斯克版推特的憤怒用户,還是 Meta 帝國多年沉澱下的龐大商業機構關係網,都在極短的時間內湧入了 Threads 平台。而在無數遊牧遷徙的用户中,夾雜着一個硅谷最有權勢的光頭——微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)。

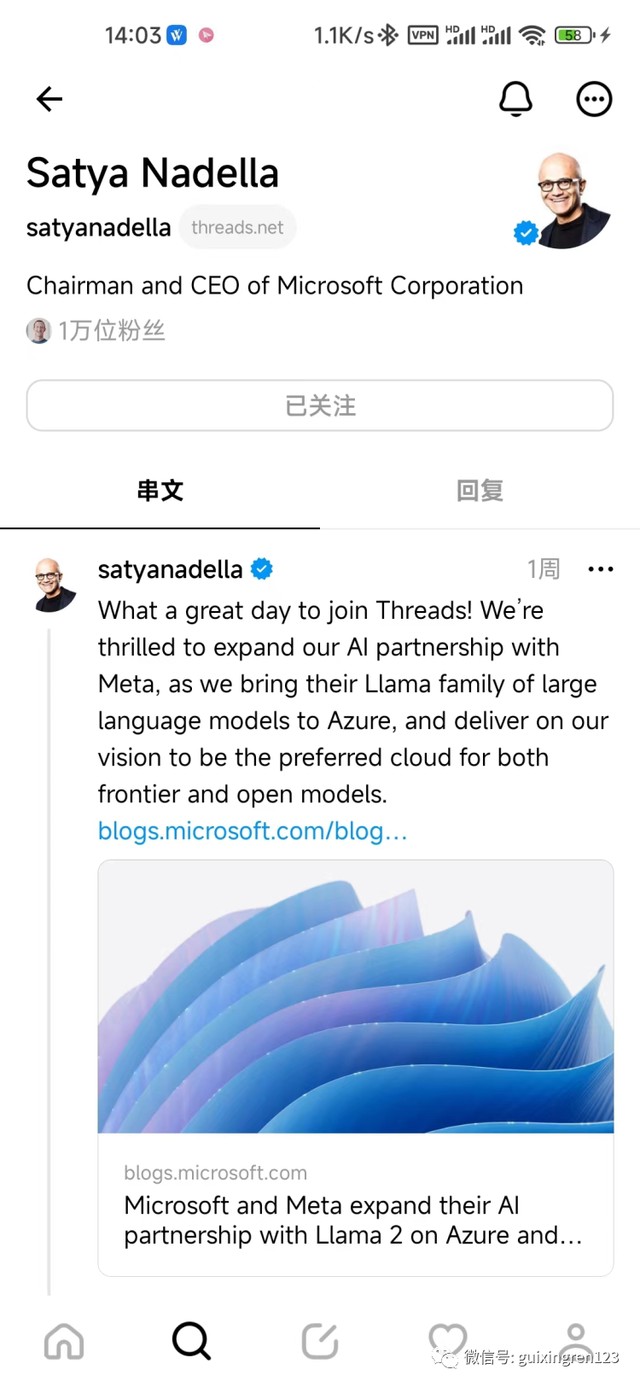

納德拉過去是尊貴的推特藍 V,擁有 307 萬的用户,每天像 AI 一樣毫無感情地轉推各種微軟的新聞公關稿。不過這次他專門註冊了一個 Threads 賬號,熱情洋溢地宣佈了微軟將與 Meta 的 “大模型婚姻”:

微軟雲 Azure 將幫 Meta 訓練和推廣 Llama 大模型,而 Llama 也將上線 Azure 庫和適配 Windows 系統。

而如雙方官宣文件所言,Azure 從設備、硬件和軟件(facility, hardware and software)層面進行了針對性的設計,從而支持世界領先的 AI 訓練。而在本次合作後,Llama 的開發者則可以利用 Azure AI 的工具進行訓練、微調、推理和安全方面的功能開發。

巨頭之間的雲合作屢見不鮮。但全世界都知道,Azure 可是 OpenAI 的御用雲平台。

在 2019 年微軟掏出 10 億美元投資 OpenAI 後,Azure 就一直是 OpenAI 的獨家雲服務商。而 Azure 為了更好地為大模型提供算力和對外服務,重新進行了部分架構設計。甚至在一些觀察者眼中,當年微軟拍板投資 OpenAI 的核心原因,其實就是 Azure 的發展——

畢竟彼時 Transformer 還沒有完全驗證,但微軟已經多年下注 AI 並開始將雲業務的未來願景視作是 “為 AI 服務的超級計算設施”。無論是算力支持,還是 OpenAI 開放全球的 chatbot 測試,Azure 都功不可沒。

Altman 本人甚至還曾經專門發推對 Azure 團隊的給力支持表示感謝,高度評價微軟是 “世界上最好的 AI 基礎設施”。

如今 Sam 前腳剛燒了兩炷香,納德拉轉手就把這個 “世界上最好的 AI 基礎設施” 租給了扎克伯格。

不知道倆人是不是提前商量好的。又或許對納德拉來説,這大概都是計劃的一部分。總之扎克伯格表現得很高興。

在扎克伯格的 Instagram 賬號裏,他貼出了一張與納德拉的親密合影以 “感謝納德拉”,扎克伯格表示:

“(Meta)將 Llama2 開源給了微軟,而(這次開源)將成為下一代大模型建設工作的基礎。”

微軟與 Meta 的確是相互需要的。

Meta 正在走向大模型的 “深水區”,在 70B 參數的 Llama2 已經達到了 GPT3.0 的水平,幾乎已經成為了目前口碑最好的大模型底座。對於閉源大模型陣營來説,Llama2 成功帶來的壓力一點不亞於 Threads 對於 Twitter 的震懾。

閉源公司花幾千萬搞不出來的東西,開源社區可以直接用,相當於將未來全球開源大模型社區的起跑線提升到了 3.0 的水平。

最近登頂 HuggingFace 開源大模型榜單的 Stability 的 Freewilly 大模型,被認為接近 3.5 的水平,正是基於 Llama2.0 調教優化後的產品。

對於 Meta 來説,參數規模的提升帶來計算量的攀升、模型的逐步成熟也讓看到更好的商用潛質。但如果要戰勝這些困難、落實這些潛力,扎克伯格需要一個更高效的合作伙伴。而那些 Azure 已經有的、但 Meta 沒有的東西,對於 Llama 來説就顯得更重要了,比如 Azure 的算力經驗、Azure 的 AI 工具箱、以及 Azure 的雲本身……

Meta 是為數不多沒有公有云服務的互聯網巨頭。

在過去,Meta 與亞馬遜都互為對方的超級大客户,包括 Meta 的一些 AI 研發算力,也都是採購的 AWS。而微軟這次撬牆角的方案,除了開放 Windows 場景以外,還開放了 Azure 的企業渠道能力,將 Llama2 加入到自己的產品名錄中。

Azure 雖然在整體市場份額中依然落後 AWS,但是在 SaaS 銷售領域卻顯著領先於同類競爭對手。而隨着雲與 SaaS 的融合,微軟在渠道層面有顯著的差異化優勢。通過 Azure,Meta 和它的生態追隨者們可以直接通過雲端來銷售和使用 Llama2 的產品。

對於微軟來説,大模型的挑戰則更加多元的。

微軟過去在大模型應用層面幾乎是 all in OpenAI 的產品。無論是最早接入的 Bing,還是基於 Windows 生態的 Copilot\面向開發者的工具生態 AI Studio、甚至是新的 AI 雲服務品牌 OpenAI Azure,背後都是 OpenAI 的影子。

OpenAI 是全球最好的大模型公司,Windows 依然是全球最重要的生產力軟件生態。但在大模型全球軍備競賽中,這兩者的結合並不意味着絕對的勝券在握。

與 Meta 和微軟結合幾乎同時 “官宣” 的,則是蘋果的大模型計劃。

據海外媒體報道,蘋果已經完成了名為 “Ajax” 的大預言模型基礎框架,將開發類似 ChatGPT 的對話式 AI。而消費級產品的推出時間則計劃在明年發佈。

蘋果的入場被認為是硅谷大模型競賽中的重要變量。

相比於公有云之類的互聯網風口,AI 是被蘋果管理層高度認可的科技方向,近期管理層口風也有朝着 AI 加碼的趨勢。

除了長期關注 AI 科技外,蘋果是全球最有錢、最有場景的公司。蘋果每年淨利潤接近 1000 億美元、經營淨現金流超過 1200 億美元,相當於微軟與 Meta 的總和。蘋果生態已經超過微軟成為全球最大的封閉操作系統,活躍設備數量超過 20 億,而微軟只有 15 億。

而相比於賬面實力外,蘋果更具想象力的是它的半導體能力。它或許是全球參與大模型競賽的科技企業中,為數不多將來可以不用外採 GPU 與 CPU 的廠商。不僅如此,蘋果的芯片效率似乎更有想象力。

在 2023 年 WWDC 上,蘋果推出的 M2 Ultra 芯片。相比於普通廠商 CPU、GPU 分離的部署方式,M2 Ultra 統一內存架構以及隨之帶來的超高內存帶寬,甚至可以讓開發者在一張卡上就能跑大模型。

儘管類似的消費級芯片還無法和英偉達的專業芯片相媲美,但類似小秀肌肉,也讓外界對蘋果未來的 GPU 算力延展能力產生了興趣。

以 OpenAI 為例,外界預估其大概同時動用了兩萬張顯卡進行計算。但王小川近期對媒體表示,OpenAI 正在測試 1000 萬張顯卡同時計算的模型,相當於英偉達目前 10 年的產能,“完全是登月計劃(級別)”。

除了蘋果以外,微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等巨頭都有自研 AI 芯片的計劃,但已經有頂尖半導體開發能力的蘋果依然是最有資格 “大力出奇跡” 的人。

Apple 將兩枚 M2 Max 的芯片連接在一起打造出 M2 Ultra

谷歌兇猛、蘋果虎視眈眈,微軟和 Meta 選擇結盟。

對於納德拉來説,與 Meta 隊形站位可以讓微軟在大模型的生態戰爭中更加穩固。

首先,微軟依然需要開源,開源在未來的大模型競爭中將持續扮演重要的角色。

開源天然具有人才參與眾多、迭代速度快、垂類覆蓋效率更高的生態能力。雖然 OpenAI 拿下頭籌,但開源社區的進步速度依然很可觀。比如 Llama 只用了大半年的時間、使用參數 70B,已經趕上了 175B、耗時 2 年的 GPT3。

尤其是如果未來開源路線成為了行業解決方案的主流,Llama 與 Azure 深度結合,或許真的可以幫助微軟雲業務完成對 AWS 的彎道超車 (2022 年底 Azure 市佔率 23%、AWS 為 32%)。畢竟相比於 Windows 和 Office,Azure 才是微軟最賺錢、最有潛力的業務。

其次,開源大模型的不斷發展,必然讓願意砸錢做封閉系統的廠家也自然會越來越少。

比如 Bard 在 Llama2 之後就受到了不小的壓力。除了許多好事者在晚上討論 bard 未來長期發展的壓力外,有媒體報道稱谷歌內部人士也曾撰文稱 bard 在對抗開源社區時優點吃力,後者進步神速且成本更少、場景更豐富。

在大模型超級投入的產業結構沒有變化的情況下,封閉式大模型依然會有其存在的合理性,但可能將僅僅限於極少數領先者,而其中大概率會有 OpenAI。

如果 OpenAI 有護城河,那它的名字可能叫 Llama2。

圖源:valasys

當然,OpenAI 其實也並不是微軟的 “親兒子”。

在 100 億美元投資後,微軟雖然擁有 75%的分紅權,但實際上也只佔有 OpenAI 49%的股權。換言之,微軟雖然手握大量的 OpenAI 資源,但並不完全擁有 OpenAI 絕對的控制權。

但與 llama 合作像是一個標誌,手握 OpenAI 的微軟其實正在成為遊戲規則的制定者:

它既有最具潛力的 AI 基礎設施 Azure,也有最前沿的商業化變現接口 Windows copilot。而當最核心的基礎設施和渠道能力在微軟手上時,OpenAI 也只是微軟的 “超級程序員”。

當 Meta 等平台成熟後,微軟可以再引入更多的 “程序員”,甚至開放更多的系統級場景給開源生態、從而讓 Windows 系統的生產力進一步提升。

實際上,OpenAI 原本就只是納德拉重注 AI 和語言大模型的一個選項。

在 ChatGPT 之前,微軟甚至和英偉達合作開發過 5300 億參數的大語言模型威震天 - 圖靈 Megatron-Turing,是當年最大的基於 transformer 的模型,參數比 GPT3 多了好幾倍,講究的是絕對的大力出奇跡。

可最後威震天還是輸給了奧特曼,於是威震天才選擇了買下奧特曼。

但微軟內部其實一直沒有放棄大模型的相關技術路線開發。

例如 6 月時,微軟就發佈了 13 億參數的 “小型” 大語言模型 phi-1。有 OpenAI 作為核心資產,微軟不走 “大力奇蹟” 模式,而是改用號稱 “教科書等級” 的高品質資料集訓練模型,讓實際效果勝於千億參數的 GPT 3.5。7 月時,微軟還提出了新的大模型架構 RetNet,稱其可以在更大數據維度基礎上,比 transformer 更優。

圖源:arxiv.org

大模型的戰事還遠沒到中場,威震天與奧特曼們的遊戲或許才剛剛開始。

本文作者:郭海惟,來源:硅星人,原文標題:《微軟不想被 OpenAI 架空》