電動車不賺錢?特斯拉單車利潤 6.9 萬,是燃油霸主豐田的八倍!

誰説電動車不賺錢?特斯拉這兩年的表現對這個説法啪啪打臉——不僅可以賺錢,而且可以賺得比油車巨頭還多。其高利潤的核心驅動力是銷量的突飛猛進,但關鍵的關鍵還是效率的提升。

我們曾不止一次地指出過日本電氣化進程上的緩慢,從市場和技術等層面分析過豐田等日系車企不樂觀的現狀。

這一次,日本本土媒體出手了。

據日本最大的商業報紙《日經》報道:

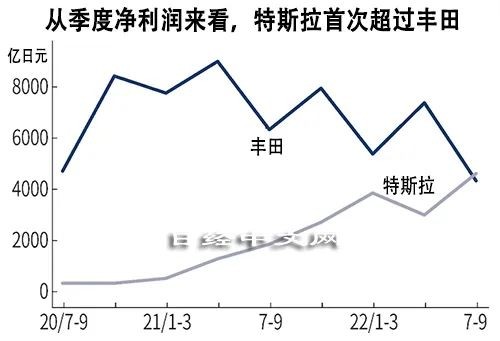

按季度計算,特斯拉在金額上首次反超豐田。豐田在銷量上接近特斯拉的 8 倍。相反,每輛車的淨利潤則是特斯拉達到 8 倍。

這是特斯拉自 2010 年上市以來,第一次單季度淨利潤超過豐田。

這對於兩家巨頭車企來説無疑都是一個歷史性的時刻,這種強烈的對比也很容易對外釋放出一種「新舊更替」的危險信號。

那麼這其中究竟發生了什麼?是特斯拉太強還是豐田真的不能打了?這究竟是短期波動還是長期趨勢?我們今天來做下梳理。

特斯拉每台車賺 6.9 萬,是豐田的 8 倍

根據兩家公司的財報顯示,今年 Q3,特斯拉的淨利潤是 32.9 億美元,豐田是 31.5 億美元。

兩者雖然相差不大,但這是特斯拉第一次在單季度淨利潤上超過豐田。

2020 年 6 月,特斯拉市值超過豐田成為了全球第一車企,兩年後的今天,這個數字已經擴大到了三倍還多。

很多人説,股價只是市場預期,特斯拉是虛高的,裏頭是大把的泡沫。可如果從上市公司賺錢能力這個指標上來看,特斯拉的資本價值是符合預期的。

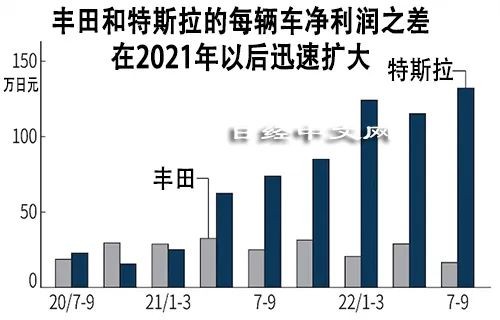

事實上從 2021 年 Q2 開始,特斯拉的單車利潤就開始了高速增長。

就以剛剛過去的 Q3 為例,特斯拉出售電動車 34.4 萬輛,豐田全系列則是賣掉了 262 萬輛,前者幾乎只是後者的一個零頭。

可是以量取勝的豐田在單車利潤上只有 1200 美元左右,而特斯拉這邊卻做到了 9570 美元(約合人民幣 6.93 萬元),是豐田的 8 倍。

換句話説,豐田 7 倍的銷量碾壓並沒有建立起利潤的優勢。

特斯拉的這種單車盈利能力是可怕的,它不僅超過了豐田,還一舉越過了大眾、寶馬和奔馳。要知道,奔馳每台車近 4.8 萬的利潤已經是傲視羣雄了。

電動時代,人們常常會把比亞迪和特斯拉相提並論,但銷量相當的兩位在單車利潤上同樣是天差地別,略有好轉的比亞迪也不過剛剛把利潤線拉到 7000 元這個檔位。

環顧四周,説特斯拉是目前最賺錢的汽車公司並不為過。

至於這一次首度出現的淨利潤被特斯拉趕超的現象,豐田方面把部分原因歸咎給了一些「特殊因素」:

豐田目前代替零部件企業承擔了資材和電力費用等上漲的影響。7~9 月包括這些費用在內的原材料漲價將營業利潤拉低 4500 億日元,而且未能借助日元貶值效果(3700 億日元)抵消。另外,圍繞從俄羅斯撤出生產,產生了 969 億日元的臨時費用。

高盛證券的湯澤康太表示「7~9 月的利潤下滑,並非豐田實質盈利能力的下降」。如果觀察營業利潤,豐田為 5627 億日元,仍高於特斯拉的 5089 億日元。

但核心癥結真的只有這些嗎?

特斯拉的「順」和豐田的「逆」

對比突出特斯拉的單車利潤高,我們並不是為了鼓吹「毛利率論」,畢竟衡量一家企業的競爭力的因素有方方面面,絕不是比誰更能掙錢那麼簡單。

重要的是,特斯拉高毛利的背後它究竟做對了什麼?這或許是一個老生常談的話題,但卻是一個值得所有車企反覆思量的事兒。

可怕的規模效應

今年 8 月,特斯拉上海工廠下線了第一百萬台新車,特斯拉全球總產量突破三百萬。這個量對於豐田這樣的老牌車企來説並不算驚人,但對於一家純電車企來説已經格外的令人驕傲。

最為關鍵的是,上海工廠生產的 Model 3 和 Model Y 基本就是一對「換殼」車型,70% 以上的零部件共用率可以幫助特斯拉實現極高的規模效應,無限地縮小邊際成本。

與此同時,上海工廠的供應鏈本土化率還達到了驚人的 95%,實現了核心零部件全面國產化。

這種規模效應就像滾雪球。

而在過去,這種能力一直都是豐田的專長,但特斯拉可以説更進一步。因為從面擴散到點,你會發現特斯拉的降本增效是無處不在的。

比如車型設計,特斯拉的極簡設計不僅簡化了審美,更是簡化了物料和裝配;

再如車型設定,和「換殼」鼻祖的豐田大眾相比,特斯拉的 SKU 更為簡練。消費者好選擇,工廠也方便生產;

還有工廠規劃,高效的佈局極大地提高了流轉的效率。(當時我看到柏林工廠的芯片化佈局是震驚的)

比如生產工藝,一體化壓鑄的技術引進大大地為生產提速,原先近百個零部件融為一體,高效又減重。

.......

類似的創新還有很多,特斯拉幾乎從全體系的方方方面都促成了降本增效這一結果。馬斯克當初説「自己是全世界最懂生產製造的人」,這句話雖然有一定「大嘴」的成分,但卻是能夠説服眾人的。

直營

開創直營模式是特斯拉在銷售端的一大壯舉。

對於海外企業的特斯拉而言,它的最大貢獻或許不像是國內車企強調的所謂「觸點直達」,我們似乎也從未對特斯拉建立起過「用户企業」的印象。

直營模式對特斯拉最大的好處就是它對銷售端的有力掌控,換句話説就是定價權。

相比豐田們慣用的 4S 店模式,特斯拉既沒有中間商賺差價,官方還可以輕而易舉地對產品定價進行調整,或漲或降,全看馬斯克一聲令下。

不可否認,頻繁的價格調整給特斯拉帶來了不小的負面輿情,但總體上還是利大於弊的。

近兩年,電池原材料漲價問題讓整車成本一路走高,特斯拉終端提價的方式引得眾家車企仿效。雖然消費者的我們都不喜歡漲價,但不得不説,這種成本的轉嫁大大減少了 OEM 的壓力。

這種從供應鏈到銷售端的快速反應都得益於直營模式,它能夠很快地上傳下達,對終端進行靈活的價格調整,而利益牽扯甚廣的 4S 店模式將會繁瑣得多。

當然,除了漲價還有降價。

為了刺激訂單,上個月特斯拉又進行了一次大規模的調價,近日又推出了 8000 元的保險優惠,可謂是一個月內連降兩次。

很多人説,特斯拉此舉極易引起圈內的價格戰,實際上並沒有。

這又得回到特斯拉體系化的降本增效能力和高毛利水平了,足夠厚的家底能夠允許特斯拉的「放價讓利」,而對於還徘徊在盈利線上的競爭對手來説就很難那麼任性了。

特斯拉的邏輯線很簡單:賣更多的車——進一步降低成本——降價再賣更多的車,而支撐起這條邏輯線的強有力支架就是直營的銷售模式。這又是一種滾雪球的效應,已然邁過生死關頭的特斯拉如今有着足夠的資本對友商進行「降維打擊」。

豐田的原罪和精益製造的「失靈」

説了那麼多特斯拉,我們來看豐田。

豐田以往的優勢是什麼?是精益製造。

豐田的邏輯其實很特斯拉很類似,甚至可以説某種程度上特斯拉是豐田的效仿者。兩家企業都是通過越賣越多並且不斷地降低成本,從而進一步實現對市場的壟斷。

從福特 T 型車開始,規模效應永遠是生產製造的最強有力的制勝法寶,至今仍不過時。

但豐田被特斯拉趕超的的癥結在於電動化和智能化的緩慢,以及整個體系上的降本增效不及特斯拉。它確實是生產製造的行家,但這在當下已經開始顯得不夠了。

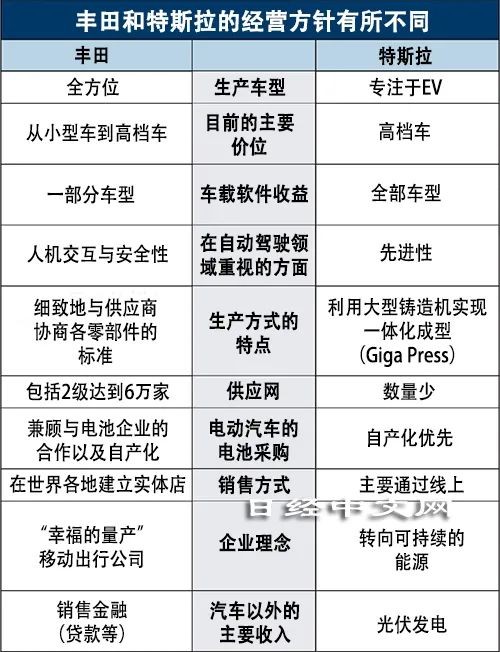

首先,豐田是一家混合型車企,佈局多種動力形式,可它對氫的執念要遠甚於純電。從外界來看,這或許是一種戰略上的「誤判」。

大趨勢是什麼?

在《日經》報道中,它們引用了這樣一條數據:

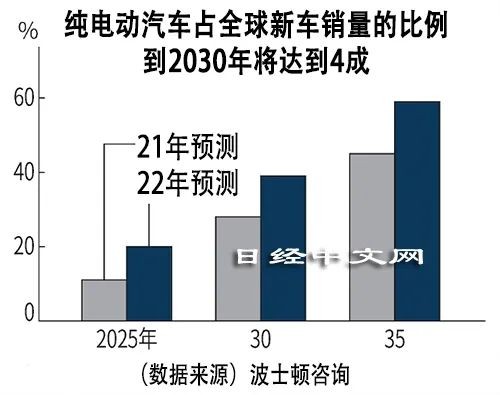

純電動汽車的普及比專家的預測更快。波士頓諮詢(BCG)6 月預測稱,純電動汽車佔全球新車銷量(不含大型商用車等)的比例到 2030 年將達到 39%,在 1 年裏調高 11 個百分點。背後考慮到了歐美的減排政策強化、成本下降和需求的增長。

豐田的這種「誤判」直接導致了產品上的猶猶豫豫,站在 2022 年年底這個時間節點,這樣一家大型的國際車廠居然旗下只有一台量產電動車 bZ4X......

在豐田內部有着明顯的兩派觀點,這種觀點上的衝撞在月初的財報發佈會上得以體現:

其中一位高管頗具危機感地説:「我們不能在電動汽車領域吃虧。」

另有一位高管表示:「在嚴重依賴化石燃料的地區,電動汽車不是減少二氧化碳排放的最佳解決方案。」

正是在這種對電動化的「曖昧」氛圍中,豐田於去年年底提出了 2030 年銷售 350 萬輛電動汽車的目標,把當初年中提出的 200 萬目標進一步的加碼,誓要佔據全球電動車銷量的三分之一。

很多人歡呼豐田不再保守了,可從當下的節奏來看,這個恢宏戰略實現起來的難度不小,時間不等人啊。

與電動化進程緩慢的相呼應的是智能化的轉型,豐田當下的產品無論是 bZ4X 還是主流的油車,它們的智能化表現都很難説得上讓人滿意,「車機、智駕一般」是很多人對豐田車的深刻印象。

而豐田給人的這種印象並沒有隨着時代的發展而被扭轉,反倒是競爭對手們越跑越快,越來越多的消費者已經逐漸習慣於智能車的用車體驗中再也無法回頭了。

這些都是豐田在當下這個時代被特斯拉趕超的「原罪」,沒能提前搶下電動化、智能化制高點的豐田已經慢人一拍了。

汽車市場盤子雖大,但往往是此消彼長的,既有市佔率被逐步蠶食下,豐田所謂巨頭的優勢很可能將蕩然無存。

這話説得可能有些大,但千里之堤不是沒有坍塌的一天。

誰説電動車不賺錢?

很長一段時間裏,行業裏都充斥着「電動車不賺錢」的觀點,至今絕大數玩家都在盈利線往下。

可電動車真的不賺錢嗎?

特斯拉這兩年的表現對這個説法啪啪打臉:不僅可以賺錢,而且可以賺得比油車巨頭還多!

我們説特斯拉高利潤的核心驅動力是銷量的突飛猛進,但關鍵的關鍵還是效率的提升。

過去,效率一詞往往停留在生產製造這個單一層面上,比如最早的流水線,後來豐田的精密製造以及大眾所講的模塊化。

但隨着智能電動車的發展,效率開始成為整個體系化能力的體現,它的評價維度不再是硬件層面的裝配問題,還有軟件研發、售前售後、甚至是整個企業的運營管理等等方面。

這不僅是豐田這樣的老牌企業需要警醒的,更是所有智能電動車主機廠所要注意的。

本文作者:胖飛同學,來源:電動星球 News,原文標題:《電動車不賺錢?特斯拉單車利潤 6.9 萬,是燃油霸主豐田的八倍!》