Can holding gold in one hand and U.S. stocks in the other hedge against risks? Former Chief Risk Officer of China International Capital Corporation, Li Xianglin, teaches you how to use derivatives to identify and respond to "black swans."

2025 年,全球市場面臨戲劇性變化,AI 熱潮與避險資產如黃金的需求並存。儘管股市屢創新高,風險偏好卻急劇下降,機構資金湧入黃金,金價屢創新高。歷史上類似情況曾在 2000 年互聯網泡沫和 2008 年金融危機中出現,當前市場的脆弱性在於過度依賴算法和模型,可能導致集體聰明下的崩潰。

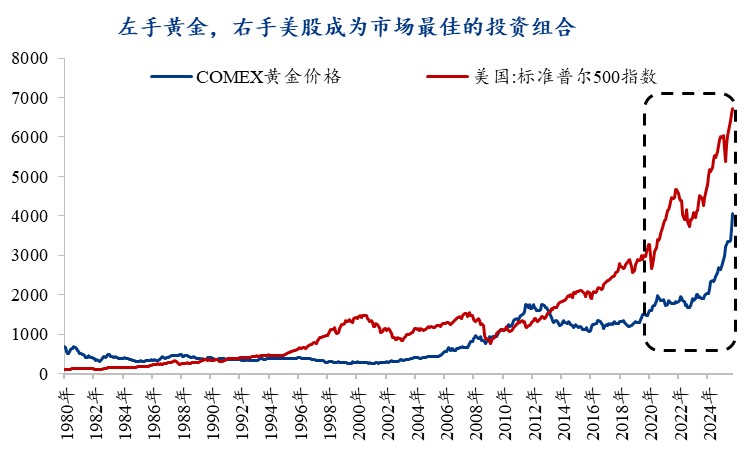

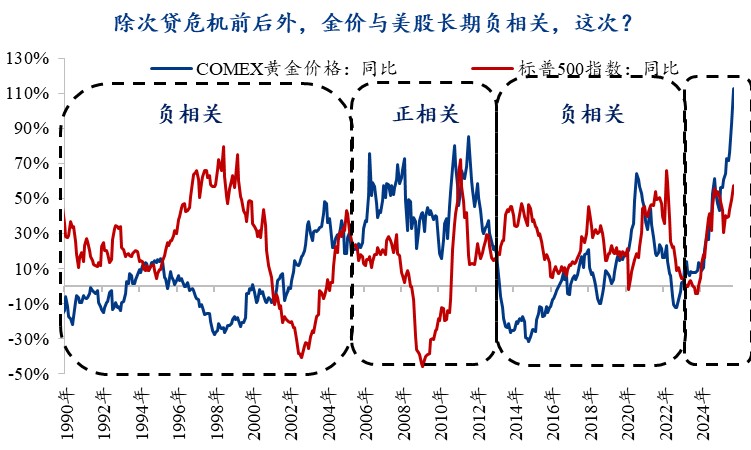

2025 年,是一個充滿戲劇性的年份。一方面,全球流動性重啓,市場熱情再度升温——AI 敍事持續發酵,從算力到應用,從芯片到算法,每一個細分賽道都被冠以 “改變世界” 的使命。全球股市屢創新高,“水牛行情” 彷彿讓人重回 2021。但另一方面,風險偏好卻在急劇下降——機構資金瘋狂湧入黃金等避險資產,不斷提高 “防禦型倉位”,導致金價年內多次刷新歷史新高。

全球投資者,一手押注 AI 的未來,一手又緊握黃金的現實。這看似荒誕的局面,其實在金融史上反覆上演過。

2000 年,互聯網泡沫巔峯時期。全球投資者沉迷於 “科技將改變一切” 的幻覺,納斯達克市盈率高達百倍,硅谷被譽為 “新黃金時代”。但當泡沫破裂,指數在兩年內腰斬,市場才意識到——估值不是增長的保證,故事也無法替代現金流。

2008 年,華爾街上演另一幕戲劇。CDO 與 CDS 讓風險看似被完美切割、重新包裝,金融工程成了 “現代智慧” 的象徵。市場以為風險可以被模型控制,直到雷曼兄弟轟然倒下,連鎖反應席捲全球,原本被視為 “無懈可擊” 的模型,成為危機的導火索。

今天的全球市場,同樣充滿着這種微妙的不協調——AI 敍事的狂熱,與避險需求的升温並存;指數創紀錄上漲的同時,風險資產的波動性卻在放大。

人類的金融史,總在 “理性繁榮” 中醖釀下一次非理性的崩塌。

如果説 2000 年的泡沫來自 “新敍事”,2008 年的危機來自 “模型幻覺”,那麼當下的風險,正在於聰明本身。算法讓投資更精準,模型讓風險更可視化,但也可能讓市場在 “集體聰明” 的表象下,變得更脆弱。

所有人都知道,隨着美聯儲步入降息週期,全球流動性氾濫的助推下,我們正在擁抱一個史無前例的金融泡沫,但華爾街的精英們又不得不一次次強撐着腰桿,拍着胸脯告訴世人:“我們有足夠多的經驗和工具能來控制風險,現在的市場和過去不一樣,我們現在很安全”

但殊不知,信息越多,噪音就會越多;算得越細,失誤就會越大。市場真正的危險,往往不是 “看不見的風險”,而是 “被誤判的確定性”。

當世人認為自己已經能夠掌控風險時,或許只是 “時候未到”——風險只是推遲了爆發的節奏。

在這個週期裏,投資者真正缺的,不是行情判斷力,而是識別風險,應對風險的框架。過去幾年,你或許已經歷了這些:

-

宏觀邏輯被頻繁推翻,政策信號不斷反轉;

-

資產配置越來越複雜,但分散不再意味着安全;

-

模型看似能解釋一切,卻預測不了 “黑天鵝”;

-

你知道市場在變,卻不知該信什麼、不該信什麼。

這種迷茫感,不是知識的缺口,而是邏輯的塌陷。

11 月 30 日,李祥林教授受華爾街見聞邀請,在上海舉行的本次 Alpha 線下閉門課上給大家傳授的,正是針對 “風雨欲來” 的當前市場所必需一個關鍵技能——如何重建一個在混亂中仍能保持清醒的風險框架。

我們希望通過本門課程,幫助大家理解:

-

金融風險是如何產生的?

-

哪些信號可以作為風險的前瞻指標?

-

面對風險,我們有多少應對的手段和工具?

-

機構投資者又是如何渡過一次次重大金融危機的呢?

課程詳情參考長海報

為什麼説李祥林教授是國內最適合講金融風險管控的專家?

李祥林教授發明了一個可以改變世界的模型,又眼睜睜看着它摧毀了半邊金融世界,就像奧本海默那樣。

在華爾街的黃金年代,他是花旗與巴克萊資本的信用衍生品量化負責人。他提出的 “高斯聯結違約函數”,成為 CDS 和 CDO 等複雜信用產品的數學基石。一時間,整個華爾街都在用他的公式定價風險,市場相信:風險可以被計算、被切割、被馴服。

然而,2006 年的李祥林,卻選擇了離開。那時 CDO 交易正處巔峯,他卻清醒地意識到:“模型在房貸上用得太過了,但沒人願意聽。”

2008 年,雷曼倒閉,次貸危機爆發,他的公式成為替罪羊,被媒體稱為“摧毀華爾街的公式”。而他,早已在危機到來前 4 個月離開巴克萊,回到中國,出任中金公司首席風險官——當整個華爾街沉迷於用他的模型賺錢時,他選擇了退出。

危機之後,他沒有遠離風險,反而投入到風險治理的第一線。在中金公司,他建立了中國最早的風險限額體系;他受邀參與巴塞爾協議修訂與中國 CRM(信用風險緩釋工具)制度設計;他曾擔任新加坡國立大學風險管理中心顧問、全球保險監管協會(IAIS)與國際金融公司(IIF)的專家顧問。

他曾為 “一行三會”、中投公司、國資委提供風險諮詢,既能從監管者角度理解風險傳導,也能從市場角度洞察風險文化。

李祥林的獨特之處,在於他跨越了金融體系的全部邊界:

在中金公司,他代表中國券商的 “賣方視角”;

在 AIG,他主導資產管理建模,代表保險與資管體系;

在保德信,他負責風險管理方法論,深入資產負債管理(ALM)。

他是極少數同時在中資券商、美資保險、國際投行三大體系核心風控崗位任職的人。這讓他能洞察不同金融文明下的文化分野:華爾街崇尚模型效率,中國機構重視監管合規,而保險體系更看重長期穩健——他既見過最激進的創新,也守過最保守的底線。

李祥林,是少有的既創造過模型、又質疑模型的人;是經歷過全球金融危機、卻仍投身於金融風險治理一線的人。

我們相信,他是目前國內最適合講解這個課程主題的人選之一。

課程價值

這門課,不是教你 “預測” 機會,而是教你 “看穿” 風險。

市場終將回歸理性,而理性必須被訓練——每一輪泡沫的終點,都是對理性的重新追尋。在這門課中,李祥林將帶你重新認識風險,讓你在金融市場上 “活得更久”:

-

從宏觀看週期: 理解風險因子的相互作用,識別資產的 “共振點”;

-

從微觀看人性: 理解市場行為背後的情緒結構與從眾邏輯;

-

從系統看投資: 學會構建自己的 “風險免疫系統”。

這不是防禦思維,而是一種理性訓練——讓你在繁榮時保持冷靜,在恐慌時仍能判斷。2000 年的科技夢、2008 年的金融創新、2025 年的 AI 浪潮,每一次偉大的繁榮背後,都潛藏着人類對 “確定性” 的誤解。

真正成熟的投資者,不是永遠正確的人,而是懂得自己何時可能錯的人。

在這個充滿噪音的年代,讓我們重新學習,如何在繁榮的表象下,看清市場的真相。

温馨提示

本次 Alpha 閉門私享課將於 2025 年 11 月 30 日在上海舉辦,由於私享課席位有限,感興趣的朋友可以抓緊點擊上面的課程海報報名。還想了解更多課程細節的話,也可以微信掃碼下方圖片,諮詢 Alpha 小助手。

風險提示及免責條款

市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用户特殊的投資目標、財務狀況或需要。用户應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。