INDUSTRIAL SECURITIES in-depth review: How was the independent market of A-shares forged?

兴业证券发布研报分析 A 股独立行情的形成原因,指出中美经济和政策周期的错位是股市分化的重要因素。国内流动性宽松助力 A 股估值快速上涨,而美股则面临震荡或下行。报告回顾了历史上 A 股与美股表现脱钩的三轮时期,强调 A 股在美股盈利下行期具备业绩比较优势。

智通财经 APP 获悉,兴业证券发布研报称,中美经济和政策周期的错位或是中美股市分化的重要原因。进一步拆分估值和盈利,可以看到随着政策和经济周期的错位,中美股市估值和盈利也随之走向分化。国内更为宽松的流动性利于 A 股估值快速上涨,而美股估值则以震荡或下行为主;盈利方面,“中强美弱” 多处于美股盈利下行期,彼时的 A 股具备一定的业绩比较优势。

以下为研报:

引言:2 月中旬以来美股引领全球市场大幅下跌,与此同时 A 股市场则持续上行,上证综指创出年内新高,以往易受海外波动影响的港股市场更一反常态实现大涨,一时之间 “东升西落” 呼声渐起。

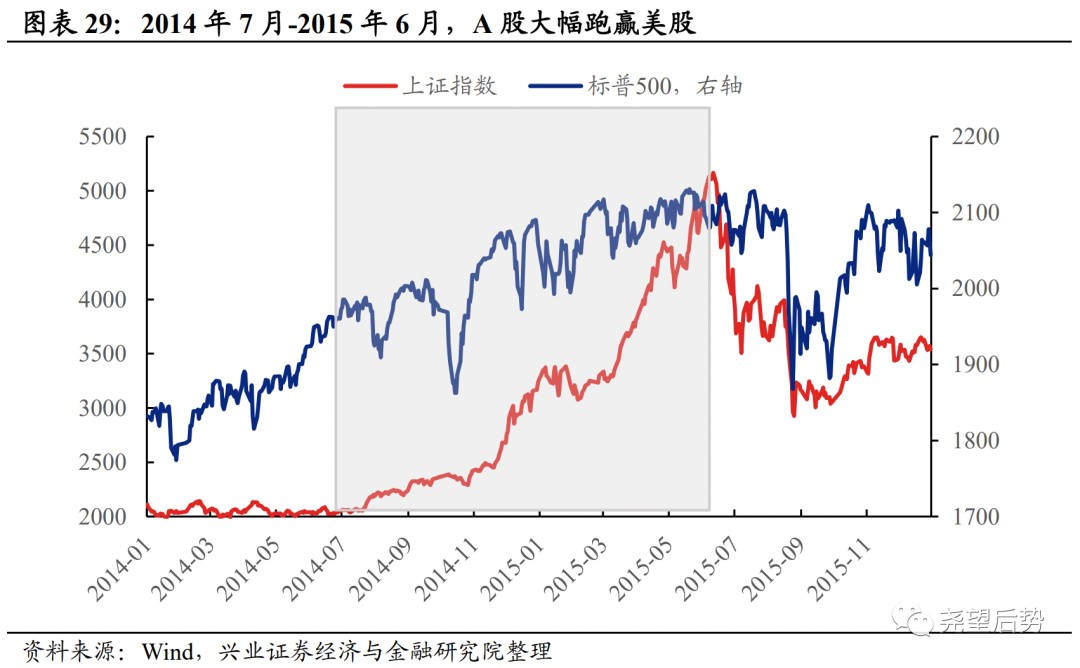

中国资产为何能够走出独立行情?未来又将何去何从?为找出答案,我们系统性复盘了 2000 年 9 月-2001 年 6 月、2008 年 11 月-2009 年 3 月和 2014 年 7 月-2015 年 6 月三轮 A 股和美股表现脱钩、A 股独立上涨的历史经验,以期为当前市场提供参考。详见报告:

一、第一轮:2000 年 9 月-2001 年 6 月,在美国衰退中坚韧的 A 股

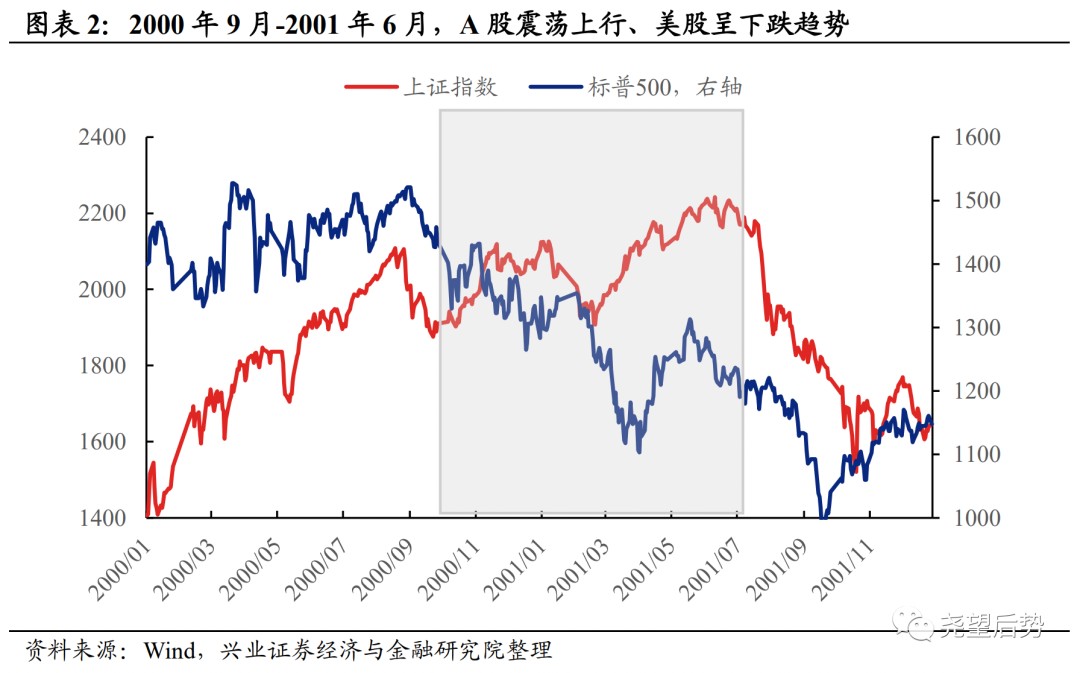

2000 年 9 月底至 2001 年 6 月底,上证指数、深证成指和万得全 A 上涨 18.9%、7.4%、15.3%,同期的标普 500、道指和纳指下跌 15.3%、2.8%、45.2%,A 股相对美股的超额收益 (上证指数与标普 500 区间涨跌幅之差,全文同) 为 34.2%。

1.1、基本面复苏 + 流动性宽松 + 政策加持下的 “5.19 行情”

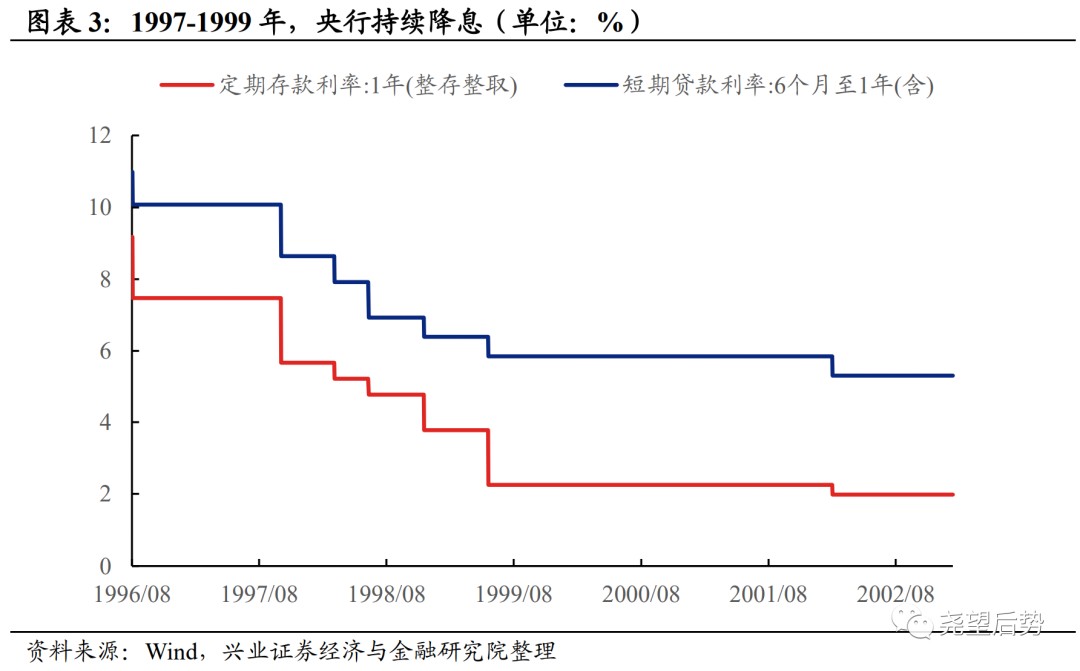

为维稳经济,1997 年底起,中央政策加速放松。面对持续下行的国内经济增速和亚洲金融危机的冲击,央行于 1997 年 10 月 23 日继续分别下调存贷款利率 1.1% 和 1.5%。与此同时,人民日报还特地发了评论员文章,指出本次降息是坚持适度从紧货币政策下适时掌握调控力度的重大举措。随后,1998 年年初召开的 “两会” 上,总理在政府工作报告中提出 “保 8” 目标,即确保经济增长率不低于 8%,此后更为此提出了一系列政策措施,包括:(1) 实行积极的财政政策,每年增发 1000 亿元国债,进行大规模基础设施建设等。根据统计从 1998 年到 2001 年间,当局发行长期建设国债 5100 亿元,而各大国有商业也发放了同等额度的 “配套资金”;(2) 放开民营企业的外贸进出口自主权。(3) 放开房地产市场刺激内需。1998 年 5 月 9 日央行发布《个人住房贷款管理办法》,允许商业银行开展住房按揭贷款的服务。6 月 29 日,国务院决定从 7 月 1 日起,党政机关一律停止实行了 40 多年的实物分配福利房的做法,推行住房分配货币化。自此中国房地产市场完全走上了商品化道路。(4) 注资国有商业银行,化解金融风险。1998 年 11 月,财政部发行了 2700 亿元特别国债,用于补充四家国有银行的资本金,特别国债用 3 月降低法定准备金率后增加的可用资金购买。之后又于 1999 年成立四家 AMC 公司以剥离四大商业银行及国家开发银行近 1.4 万亿元不良资产。

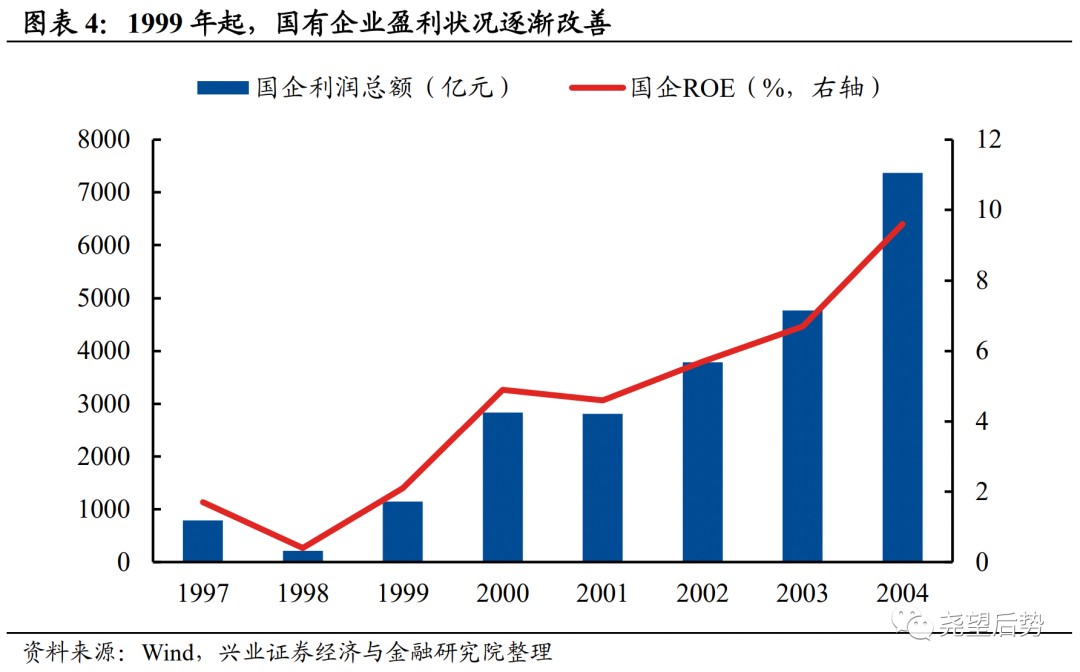

此外,国企开始了 “三年脱困” 战役。1997 年 7 月朱镕基总理在辽宁考察国有企业时强调,“为实现党中央、国务院确定的使大多数国有大中型骨干企业到 20 世纪末初步建立现代企业制度的目标,必须坚定信心,扎实工作,用三年左右时间使大多数国有大中型亏损企业走出困境,这是今后几年经济工作的重要任务” 1997 年 9 月,党的十五大报告指出:“力争到本世纪末大多数国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度,经营状况明显改善,开创国有企业改革和发展的新局面”。就此确立了大多数国有大中型企业改革和脱困的三年目标。

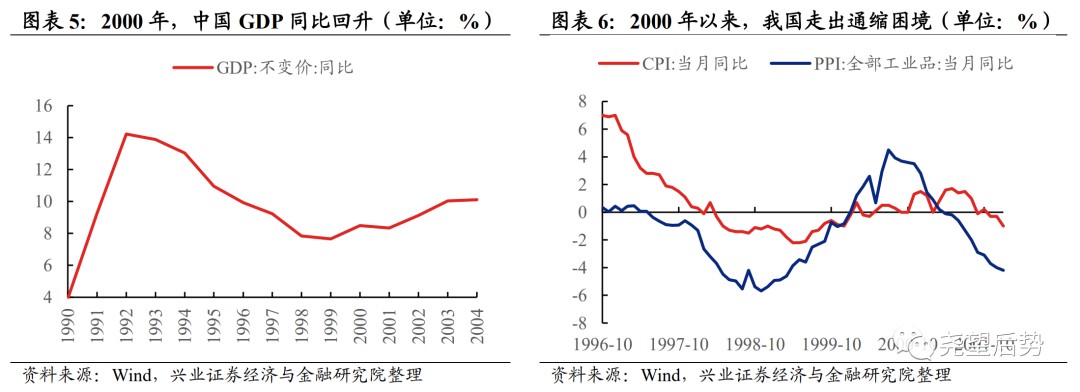

2000 年,中国经济增速反弹并走出通缩困境。随着货币政策和财政政策维持宽松,叠加以国企为主导的国民经济在抛去沉重负担之后,也在连续的政策组合拳之下开始逐步回暖,国内经济温和复苏,国内工业品价格也逐步企稳回升。2000 年中国 GDP 同比录得 8.49%,环比 1999 年上升 0.83pct,结束了此前连续 8 年经济增速的回落。此外,进入 2000 年以后,我国的 PPI 和 CPI 同比增速先后回升至正增长区间,结束了此前的通缩困境。

此外,政策面上,随着 1999 年年中决策层将目光转向资本市场,资本市场定位得到全方位拔高。1999 年 5 月 12 日,国务院正式批准证监会提交的《关于进一步规范和推进证券市场发展的若干政策的请示》,6 月 15 日,《人民日报》发表特约评论员文章《坚定信心,规范发展》,指出 “证券市场的良好局面来之不易,各方面都要倍加珍惜”,点燃资金入市热情。7 月 28 日,证监会发布《关于进一步完善股票发行方式的通知》,允许国有企业、国资控股企业和上市公司投资股票一级市场。8 月 19 日,中国人民银行发布《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》和《证券公司进入银行间同业市场管理规定》,打通证券公司和基金管理公司融资渠道,可以进入同业拆借市场,债券回购市场。9 月 30 日,国务院发布《对储蓄存款利息征收个人所得税的实施办法》,推动储蓄存款向证券保证金的转化。10 月 26 日中国保监会允许保险资金通过基金间接入股市。11 月 15 日,中央经济工作会议重申增加直接融资比重,规范和发展资本市场。2000 年 2 月,证监会发布先后发布《证券公司股票质押贷款管理办法》和《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》,3 月 17 日,证监会出台《股票发行上市辅导暂行办法》,证监会表示不再对股票发行市盈率进行限制。

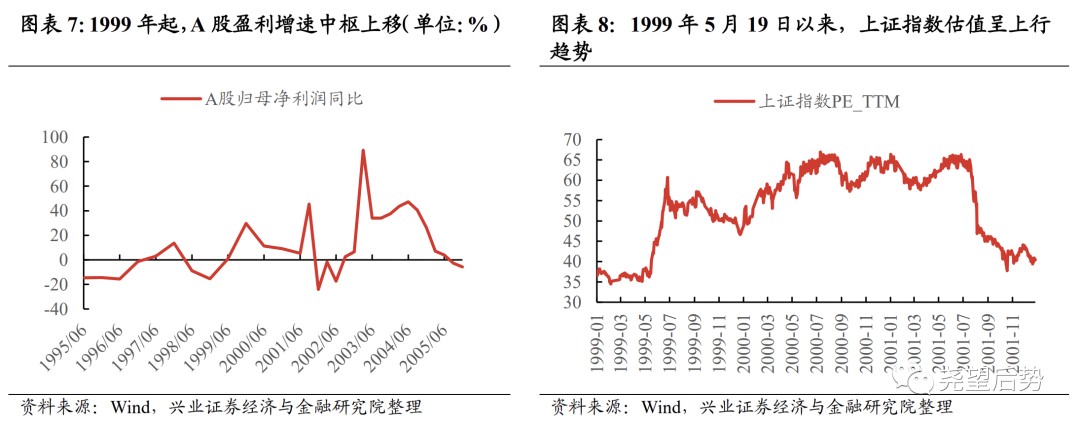

随着国内经济和企业盈利复苏、流动性环境维持宽松、叠加前期国内资本市场支持政策密集发布并生效,1999 年 5 月中至 2001 年 6 月中下旬, A 股市场在进入新世纪后很快开启了新一轮的上涨。盈利面上,1999 年以来,A 股归母净利润增速较前期中枢上移,估值面上,政策宽松的背景之下,资金利率低位运行,上证指数 PE_TTM 逐渐上升至 65 左右。

1.2、盈利悲观预期蔓延下恐慌的美股

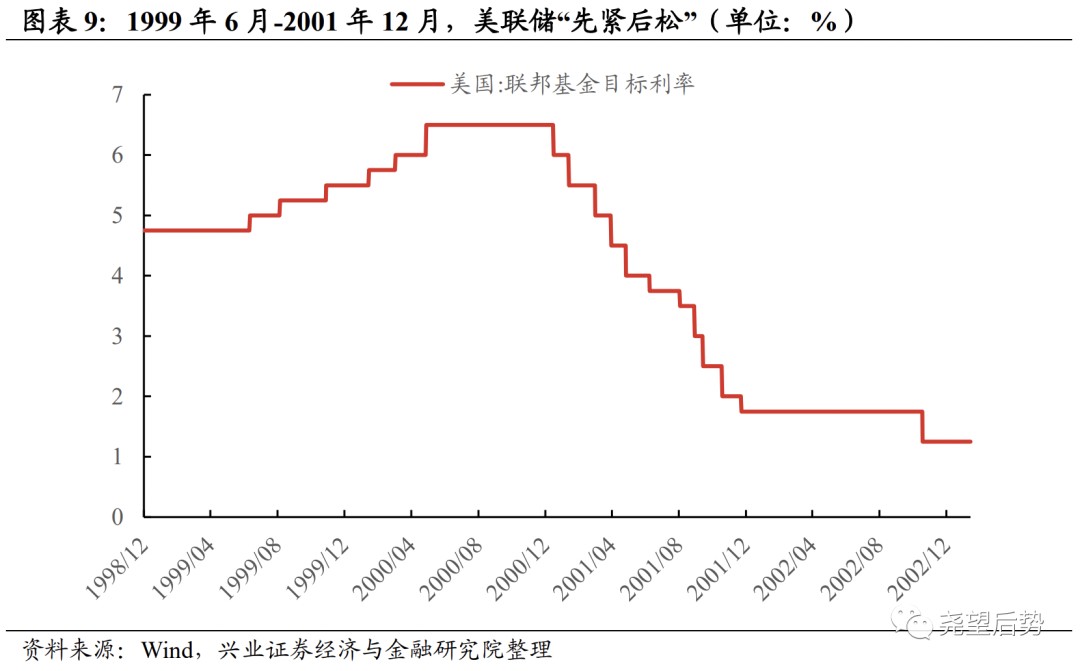

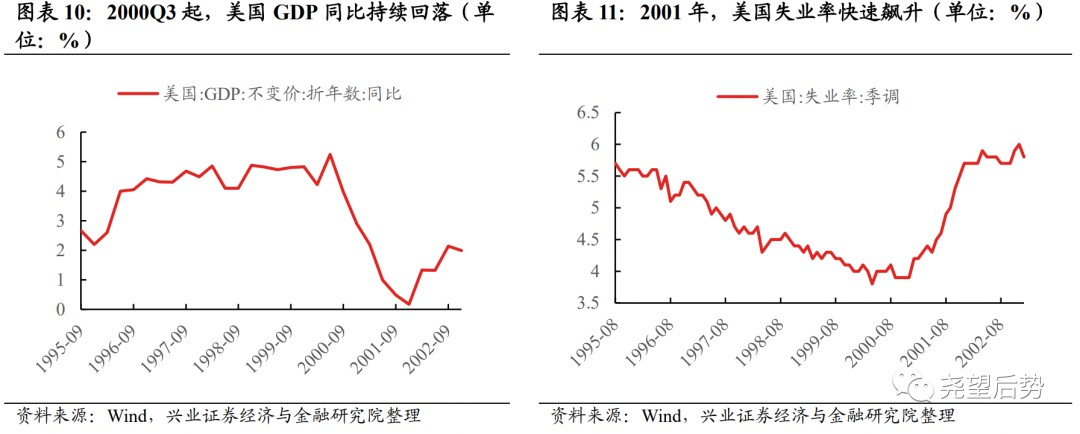

2000 年以来,美国经济增长逐渐放缓,企业盈利收缩。面对有过热倾向的经济,1999 年 6 月至 2000 年中,美联储持续加息,将联邦基金目标利率由 4.75% 上调至 6.5%。收紧的货币政策使美国经济增速快速回落,制造业 PMI 于 1999 年 12 月开始回落,2000Q1 以来,经存货计价和资本调整的美国企业利润跌入负增长区间,2000 年 5 月失业率环比上涨 0.2pct 至 4%,GDP 同比也于 2000Q2 筑顶。基本面的拐头向下使市场担忧美国经济陷入衰退,体现为 10-2 年美债收益率于 2000 年出现倒挂。

进入 2001 年后,尽管美联储开启降息周期且小布什政府也不断出台积极的财政政策,但难改美国经济的衰退趋势。面对较大的经济下行压力和不断飙升的失业率,2001 年 1 月起,美联储多次降息,累计将联邦基金目标利率下调 150bp 至 1.75%。与此同时,白宫方面也陆续推进多项财政刺激政策试图提振经济,例如,6 月 7 日,小布什总统推出了 1.35 万亿美元的《2001 年经济增长与减税协调法案》。尽管货币和财政政策 “双宽”,但美国经济已经彻底陷入了衰退困境,截止 2001 年底,GDP 增速由高点的 5.24% 持续回落至 0.17%,失业率则飙升至 5.7%。

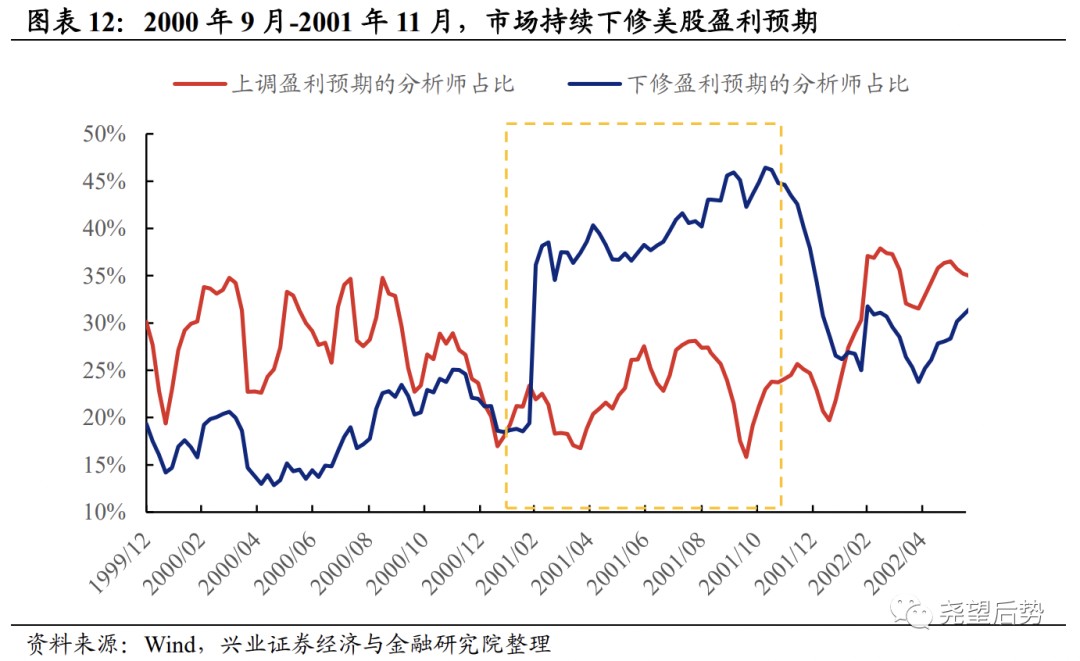

从企业盈利预期的下降到盈利实际的回落,叠加相对较高的估值,美股遭遇 “戴维斯双杀”。盈利层面上,随着经济陷入衰退,叠加油价居高不下,美股盈利面临极大的回调压力。2000 年 8 月以来,苹果公司三次发布盈利预警,2001 年 2 月逐渐开始披露的业绩更是验证了市场的担忧,微软、英特尔等科技龙头的 2000Q4 业绩增速远不及市场预期。并且随着经济下行,对盈利的悲观预期逐渐从科技板块蔓延至全部美股,2000 年 9 月至 2001 年 10 月,市场持续下修对美股的盈利预期,下修标普 500 盈利预测的分析师占比由 18.4% 上升至 46.4%。估值层面上,尽管美联储即使转向、长端利率也处于下行通道,但悲观的盈利预期依然使标普 500 的估值由 2000 年 9 月的 26.7 回落至 2001 年 6 月的 23.5。此外,2001 年 3 月 5 日,财富杂志发表《安然股价是否高估?》一文,使上市公司的财务造假问题持续发酵,叠加阿根廷爆发金融危机,导致市场情绪降至冰点。

1.3、中美股市为何背离:经济周期持续错位

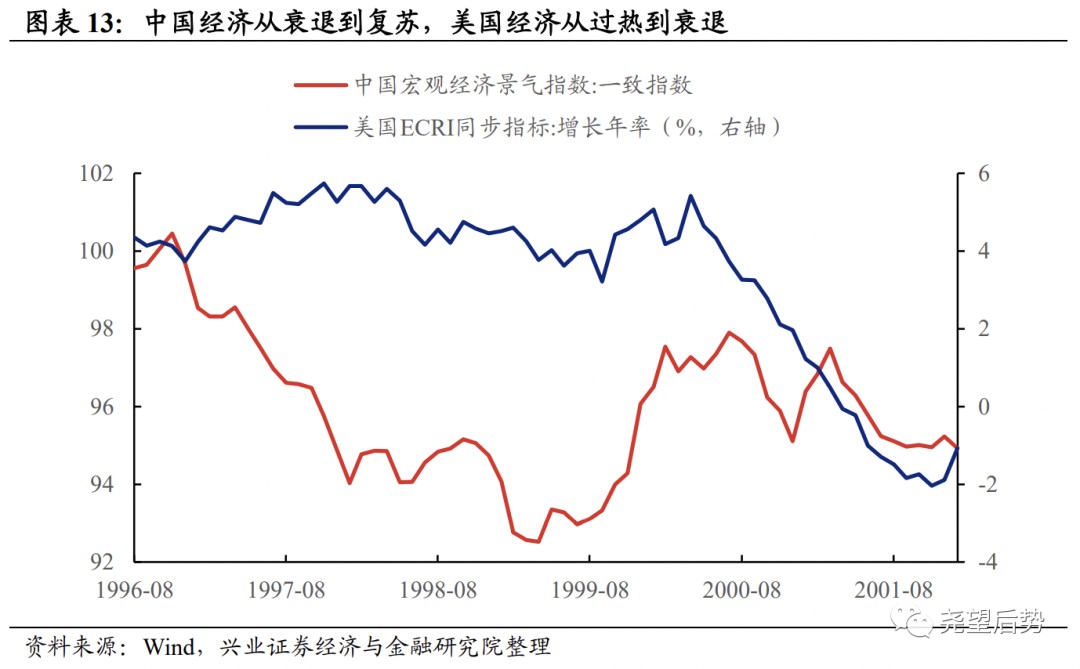

中国经济从衰退到复苏,美国经济从过热到衰退,中美经济周期持续错位。美国经济正处于 “Golden 90s” 且受到亚洲金融危机的影响更小,1996Q1-2000Q2,美国 GDP 维持 4% 以上的高速增长,而中国经济增速却逐年下台阶。中美 “一冷一热” 的经济导致彼时中美高层制定政策的出发点不同。1998-2000 年,为维稳经济,我国央行持续降息、政府采取宽松的财政政策,而美国则是给经济 “降温”,美联储多次加息。在方向截然不同的政策催化下,我国经济开始温和复苏,2000 年 GDP 增速重回 8% 以上,而美国经济则筑顶回落,即使后续美联储和白宫再度放松,美国经济也 “难有起色”,GDP 同比从 2000Q2 的 5.2% 跌至 2001Q4 的 0.2%,“中强美弱” 的基本面差异凸显。

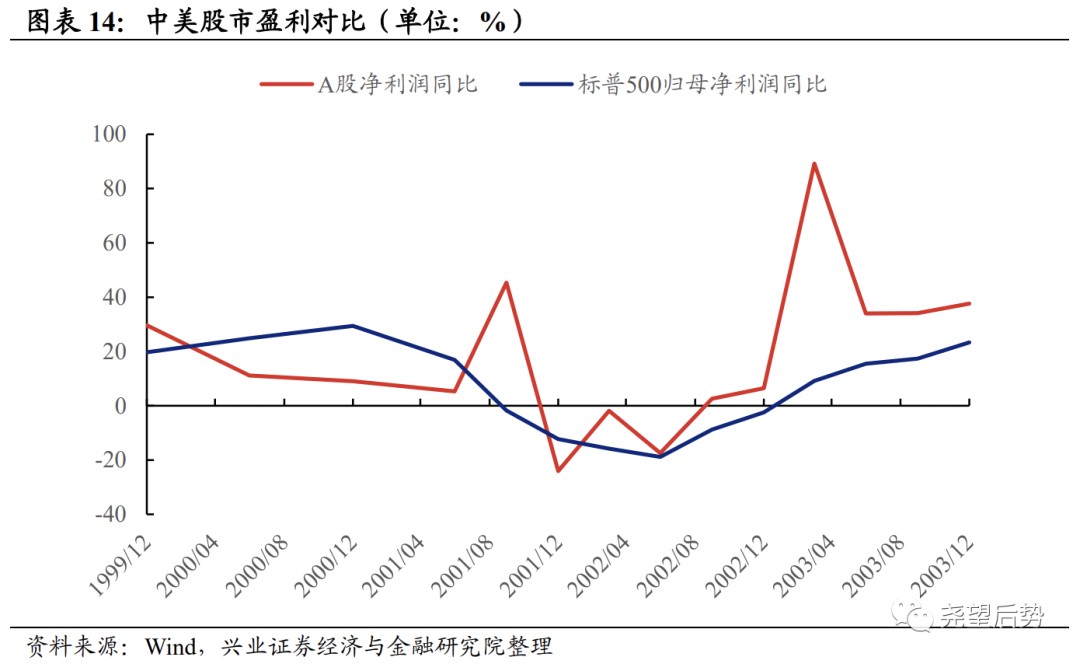

A 股 “戴维斯双击” vs 美股 “戴维斯双杀”。盈利层面上,经济周期错位导致企业盈利周期错位,2000 年至 2001Q3,中国经济温和复苏,对应 A 股归母净利润增速整体中枢上移,而彼时美国经济增长动能持续放缓,对应美股盈利预期和实际净利润增速均处于下滑通道。估值层面上,中国流动性环境宽松催化 A 股估值上涨,而身处历史高位的美股估值则先后受到流动性收紧和悲观盈利预期的压制。

二、第二轮:2008 年 11 月-2009 年 3 月,A 股率先走出底部

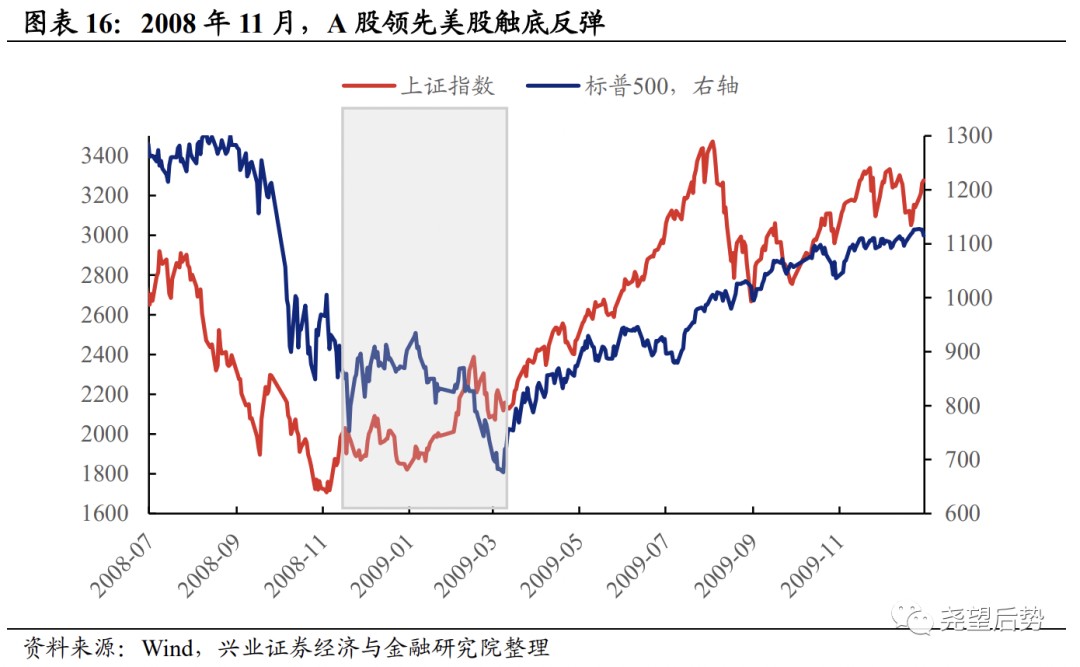

2008 年 11 月至 2009 年 3 月,上证指数、深证成指和万得全 A 上涨 23.2%、36.4%、42.6%,同期的标普 500、道指和纳指下跌 30%、29.8%、26.5%,A 股相对美股的超额收益高达 53.2%。

2.1、“四万亿计划 “催化 A 股 V 型反转

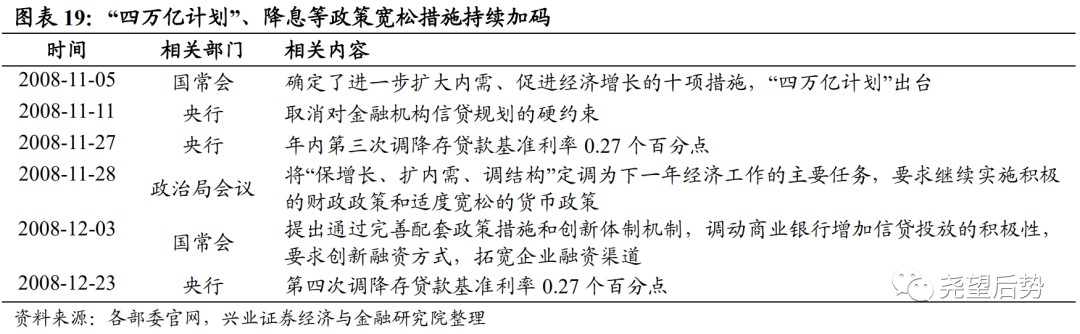

2008 年下半年,随着美国次贷危机蔓延加深,为稳定国内经济形势,央行货币政策边际微调。按照 “既要保持经济平稳较快发展、又要控制物价上涨” 的要求,从 2008 年 7 月起逐步调减中央银行票据发行规模和频率,将全年新增贷款预期目标提高至 4 万亿元以上,指导金融机构扩大信贷总量。2008 年 9 月至年底,期间央行连续五次下调存贷款基准利率,四次下调存款准备金率,并于 10 月 27 日扩大商业性个人住房贷款利率的下浮幅度。

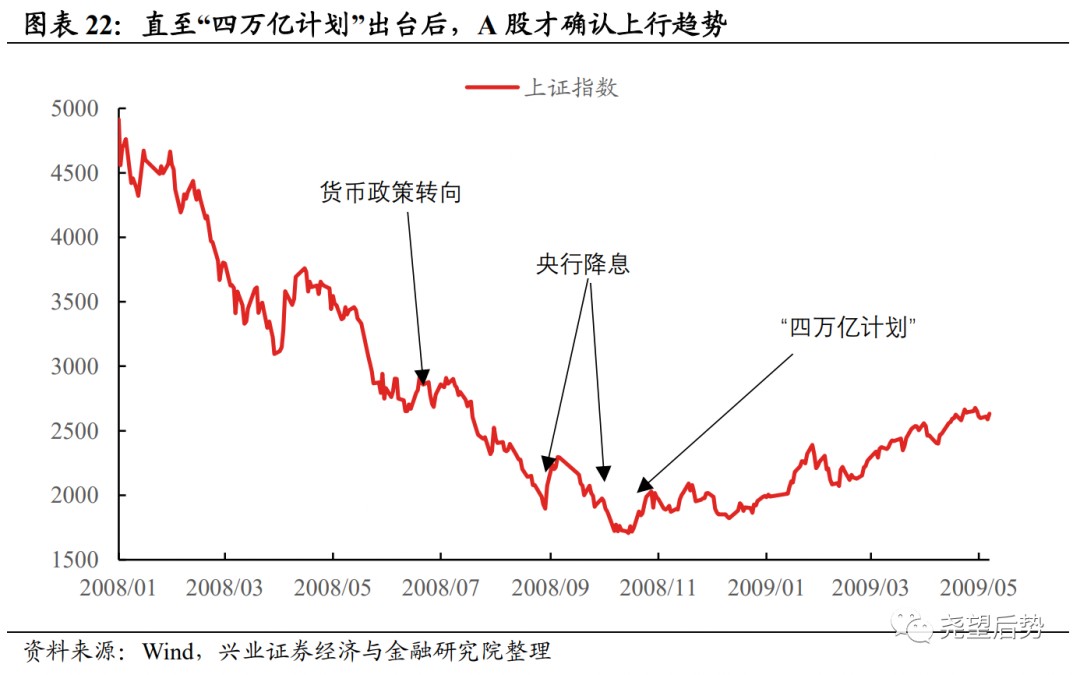

即使央行货币政策转向和出台的多项救市措施也难改以挽回市场的信心,7 月 1 日至 11 月 4 日,A 股累计下探 42%。2008 年 7 月央行货币政策边际转松,A 股短暂震荡后继续下探;9 月 16 日,央行宣布降息确认政策正式转向宽松,但市场没有企稳,甚至上证指数当日下跌 4.47%,跌破 2000 点大关;9 月 18 日,中央汇金公司宣布将在二级市场自主购入工、中、建三行股票,叠加 9 月 19 日印花税改为单边征收,催化 “919” 行情,A 股单日上涨超 9.42%,但在经历一周左右的反弹后市场继续下探;10 月 8 日,央行再度宣布降准降息;10 月 9 日,证监会公布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,旨在通过鼓励上市公司建立长期分红政策以稳定股价,但依然难以改变市场下跌趋势,万得全 A 继续下跌超 20%。直到 “四万亿计划” 出台后,市场才正式筑底。

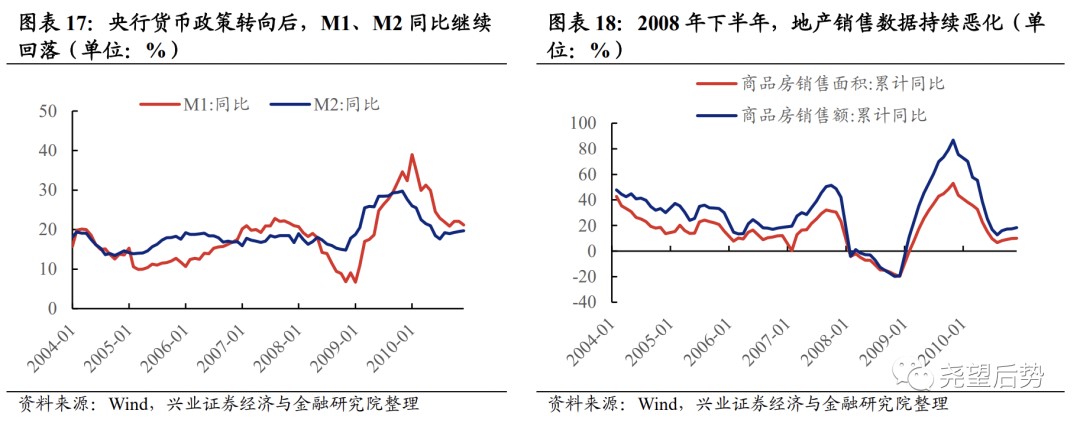

尽管政策已然放松,但彼时经济仍在恶化,导致市场对政策刺激 “将信将疑”。GDP 增速持续下滑,货币政策虽然已经转松,但货币供给增速仍在放缓,特别是 M1 增速出现较大幅度下降,房地产行业在前期加息升准影响下,销售数据快速恶化,开发资金全面紧缩,房屋新开工面积同比增速从年初以来持续下降,到下半年房地产固定资产投资增速也开始下滑,等等。所有证据无不让市场怀疑可能经历了一次 “假放水”。

“四万亿计划” 的出台标志着宽松政策的全面加码,夯实 “政策底”。2008 年 11 月 5 日国常会提出国十条、确定促增长目标,计划 2 年内投资 4 万亿以拉动经济复苏。随后央行于 11 月 11 日明确取消对金融机构信贷规划的硬约束,释放确保经济增长和稳定市场信心的信号。11 月 28 日,政治局会议进一步将 “保增长、扩内需、调结构” 定调为下一年经济工作的主要任务,要求继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

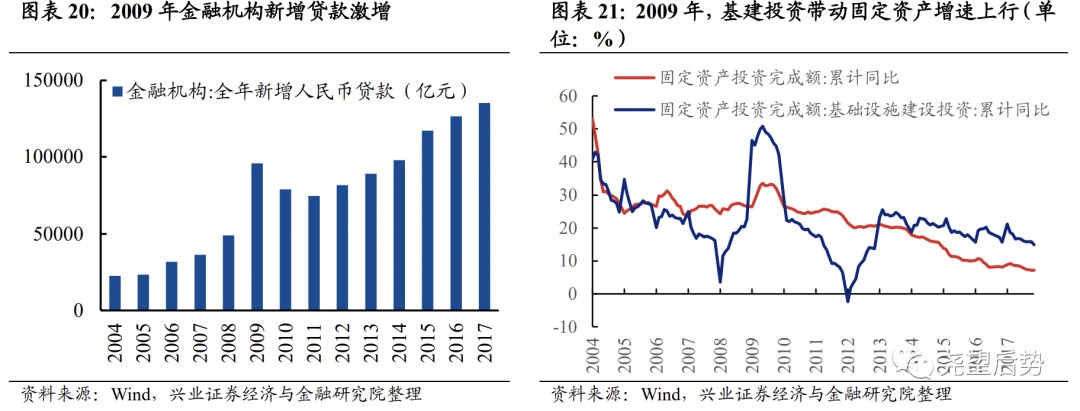

2009 年国内维持极度宽松的货币和信用环境,催化我国经济回暖。2009 年金融机构新增人民币贷款近 9.6 万亿,同比增幅接近一倍,其中,2009 年居民中长期贷款更是增长超 3.8 倍,M1 和 M2 同比亦重回上行通道。在 “四万亿计划” 刺激下,基建成为经济的重要稳定器,全年基建投资增速 42.16%,拉动 GDP 增速回升。

在 2008 年 11 月 5 日 “四万亿计划” 出台,叠加不断出炉的经济和金融数据加以佐证,强烈政策刺激改善市场信心,市场很快开始趋势性上涨。上证综指由 2008 年 11 月最低时的 1707 点,至 2009 年 7 月底已实现翻番。但整体来看,这一轮上涨,在很大程度上是大跌之后的 B 浪反弹,正好碰上了金融危机下的大放水,从而带来一波迅猛的上涨。

2.2、“一波三折” 的经济修复过程导致美股 W 型二次探底

金融危机爆发后,美国政府紧急入场救市。2008 年 9 月 7 日,联邦政府接管房利美和房地美。9 月 16 日 AIG 被政府接管并获批美国联准会 850 亿美元贷款。9 月 18 日,美联储为首的六大央行再度联手,宣布共同向金融体系注入高达 1800 亿美元的资金。9 月 20 日美国政府向国会提交了高达 7000 亿美元的金融救助计划 (TARP 计划) 并最终于 10 月 3 日获得通过。9 月 25 日美国联邦存款保险公司 (FDIC) 接手美国最大储蓄银行华盛顿互惠银行。10 月 8 日美联储联合欧央行、英国央行、加拿大央行等全球主要央行同时降息 50bp。10 月 29 日再次降息 50bp,并最终于 12 月 16 日将基准利率调降至 0-0.25%。11 月 25 日,美联储宣布将购买规模达 1000 亿美元的政府支持企业 (GSE)——房利美、房地美、联邦住房贷款银行与房地产有关的直接债务,以及由两房、联邦政府国民抵押贷款协会所担保的抵押贷款支持证券 (MBS),规模达 5000 亿美元。美国第一轮 QE 自此启动。

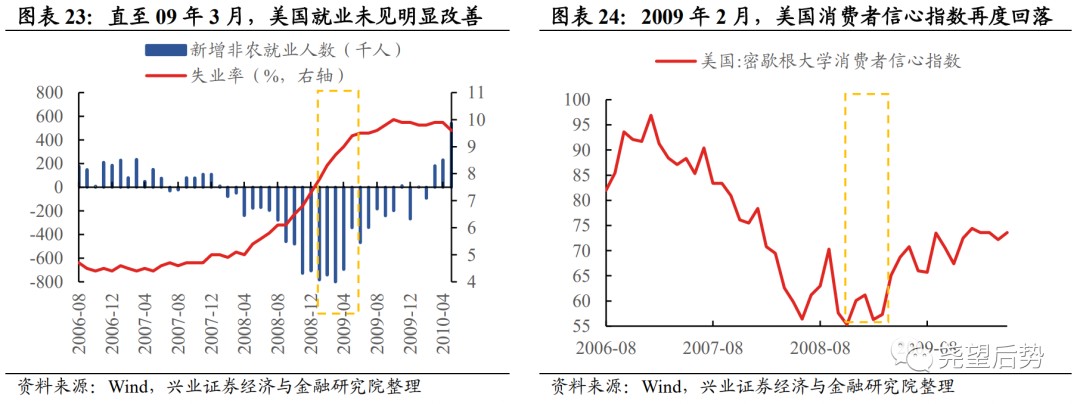

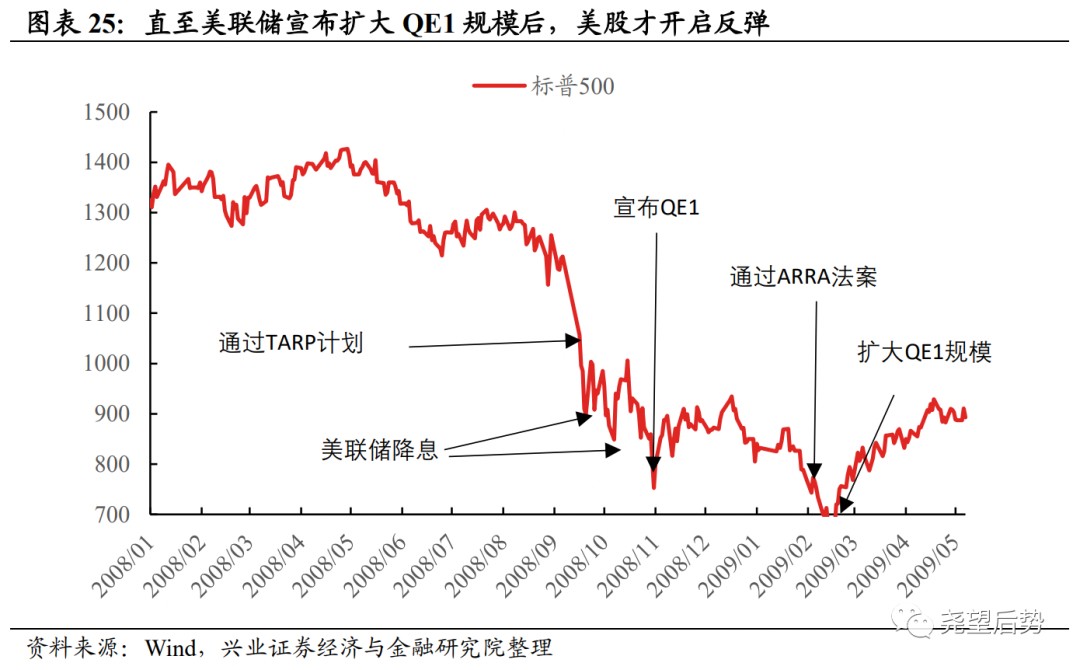

美国政府和美联储的紧急救市手段初期有所成效,但美股直到 09 年 3 月初才见底。随着小布什政府和美联储出台多项宽松政策,2008 年 11 月至 12 月,美股相对企稳,小幅下跌 6.8%。但进入 2009 年后,由于失业率继续飙升、新增非农就业人数的降幅处于高位,零售数据持续恶化,密歇根大学消费者信心指数也于 2009 年 2 月再度回落,持续疲软的基本面使市场信心再度受损,2009 年 1-2 月,下调标普 500 盈利预期的分析师数量占比由年初的 42% 飙升至 65% 以上,迟迟未来的基本面拐点和羸弱的市场情绪拖累美股于 2009 年初至 3 月 9 日下跌超 25%。

宽松政策持续加码,叠加基本面终见复苏信号,美股逐渐企稳反弹。一方面,2009 年 2 月 17 日,奥巴马通过了规模为 7870 亿美元的美国经济刺激计划 (ARRA 计划);3 月 18 日,美联储宣布扩大 QE 规模,增加购买 7500 亿美元机构 MBS 和 1000 亿美元机构债务,使购买总规模分别扩大至 1.25 万亿美元和 2000 亿美元,并宣布将在之后的 6 个月内购买最多 3000 亿美元规模的长期国债。另一方面,经济修复的拐点逐渐显现,2009 年 3 月,美国零售同比较上月收窄,新增非农就业人数触底。随着美国政府前期的救市措施以及美联储量化宽松逐渐生效,叠加基本面复苏拐点出现,市场信心逐渐修复,2009 年 3 月起,下修标普 500 盈利预期的分析师数量占比显著回落,标普 500 指数最终于 2009 年 3 月 9 日见底于 676.53 点。

2.3、中美股市为何背离:中国经济率先修复

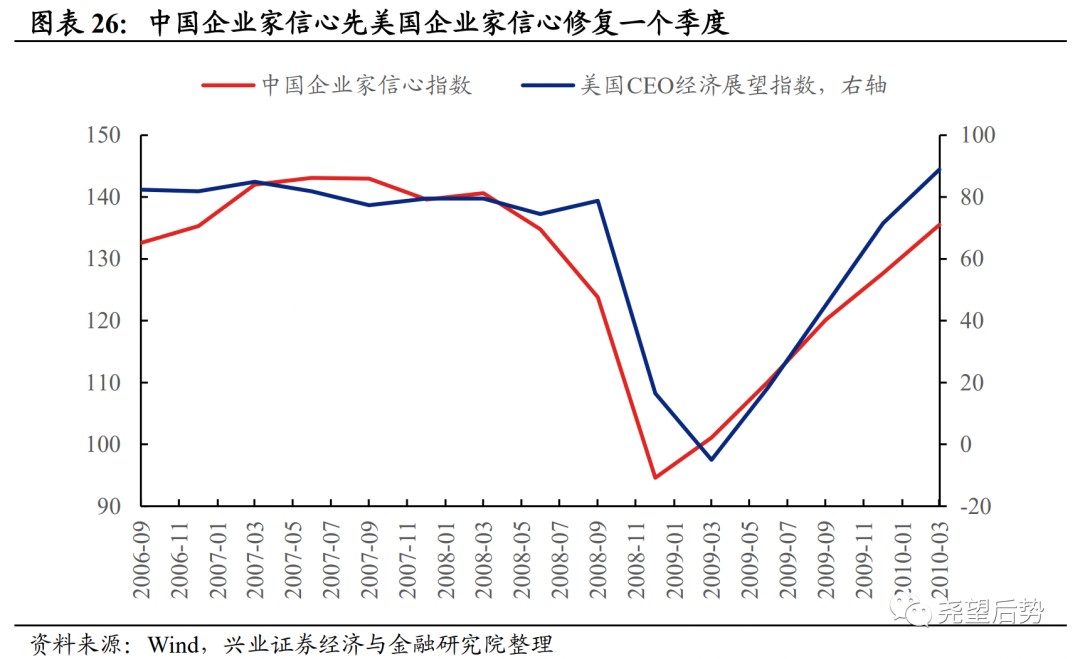

中国的刺激政策更加 “一锤定音”,对市场信心的修复作用更为强烈。对比 2008 年 11 月左右中美出台的政策来看,“四万亿计划” 或对经济改善的作用更为直接和有效。美联储于 08 年 11 月 25 日推出的 QE 主要包含的是对地产相关债券的购买,对经济直接的促进作用不够显著,此外,时任美财长的保尔森在向众议院金融服务委员会作证时称:“联邦政府推出 TARP 计划的目的是稳定金融市场和信贷流,而并非刺激经济或帮助经济复苏”。更有力的刺激政策给予中国投资者更为强烈的经济改善预期,中国企业家信心指数于 2008Q4 触底。美股方面则是直到奥巴马政府推出能够更为直接促进经济复苏的 ARRA 法案,且美联储将 QE 的购买范围扩大至国债后,市场信心于 2009Q1 才有所修复,美股亦才逐渐企稳。

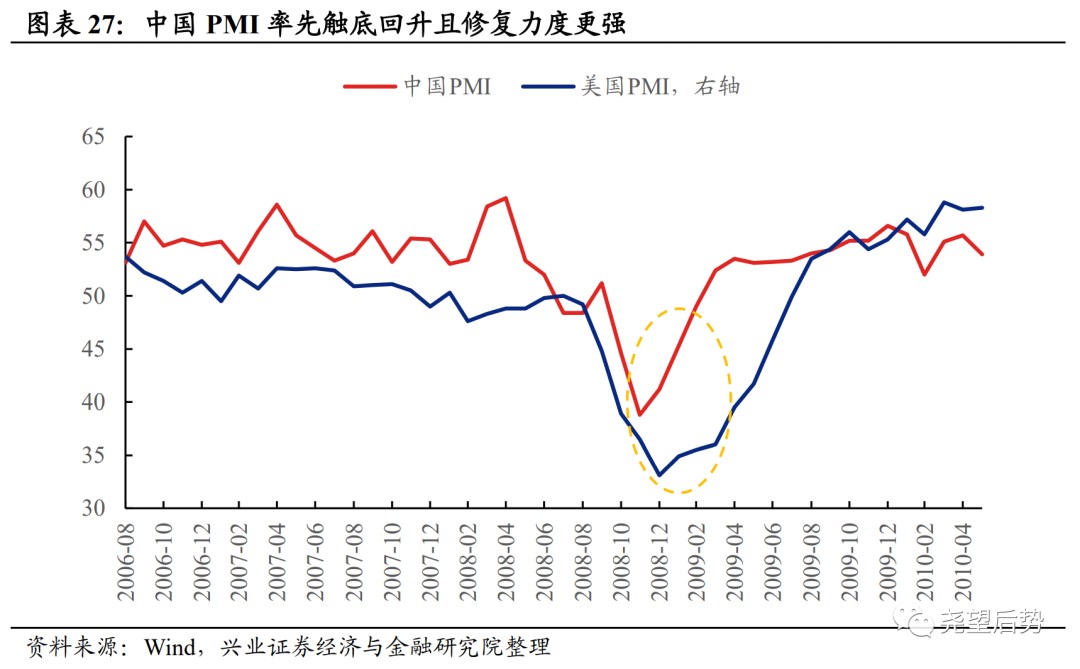

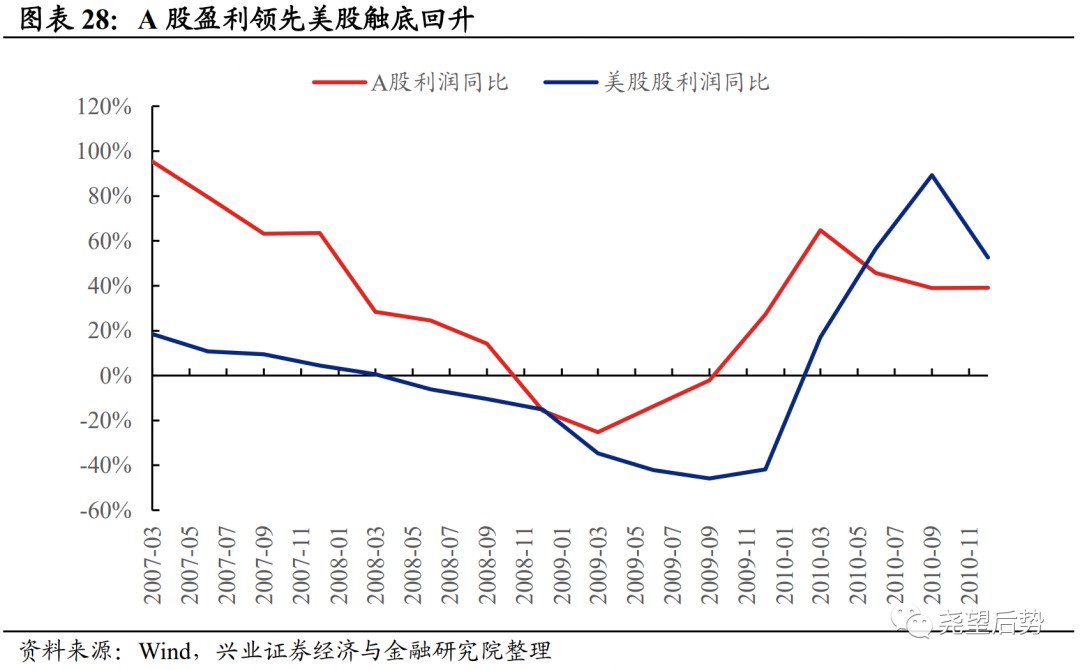

中国经济和企业盈利基本面领先美国经济和美股出现改善的拐点。宏观层面上,从 GDP 同比来看,中国的复苏拐点领先美国一个季度、且修复力度也相对更强;从更为高频的 PMI 数据来看,由于大规模的刺激政策出台更早,中国 PMI 于 2008 年 12 月触底回升,领先美国制造业 PMI 一个月,修复斜率同样更为陡峭。微观层面上,A 股营收和归母净利润增速的拐点出现于 2009Q1,而标普 500 营收和归母净利润增速的拐点则出现于 2009Q4 和 Q3,落后 A 股 2-3 个季度。

三、第三轮:2014 年 7 月-2015 年 6 月,A 股大牛市 vs “平平无奇” 的美股

2014 年 7 月至 2015 年 6 月,上证指数、深证成指和万得全 A 上涨 145.9%、143.9%、195.7%,同期的标普 500、道指和纳指上涨 5.4%、4.0%、13.5%,A 股相对美股的超额收益高达 140.5%。

3.1、“稳增长” 下的 A 股大牛市

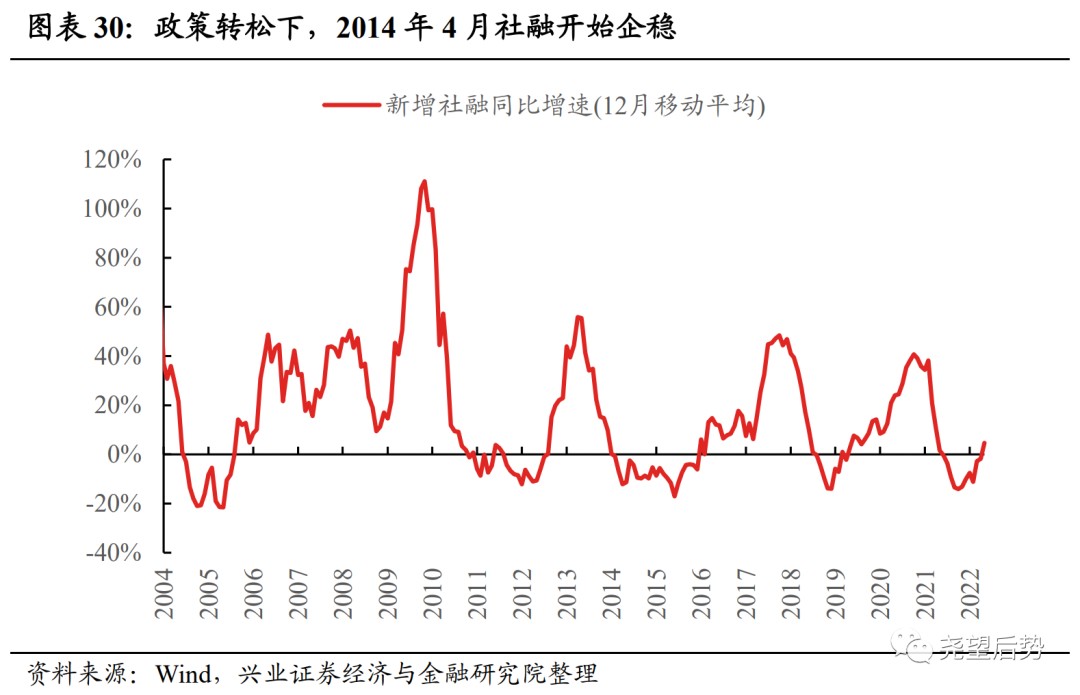

2013 年底以来,随着经济下行压力增大,政策逐渐转向。2012 年底经济实现 “软着陆”,此后持续 “L” 形探底难见起色。2013 年全年货币政策维持较强定力,年中 “钱荒” 后,社融增速开始快速回落,企业融资状况恶化。至 2013 年四季度,国内经济下行压力再次加大,企业盈利开始回落。2013 年 12 月 13 日经济工作会议定调 “经济运行存在下行压力”,要求经济工作 “坚持稳中求进、改革创新”。

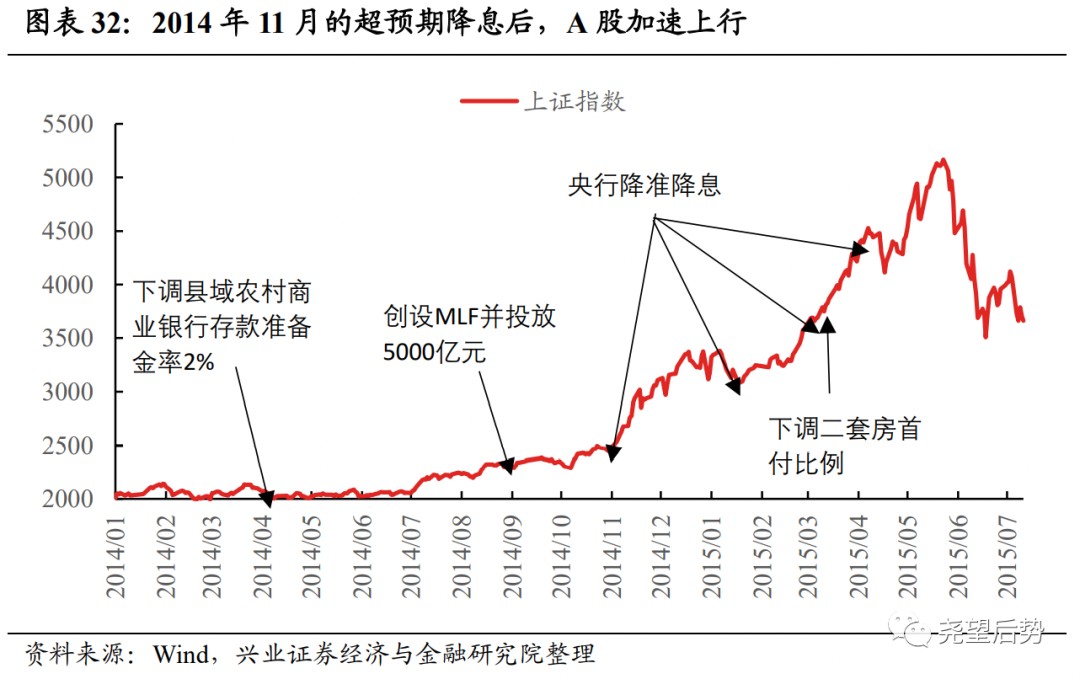

14 年 4 月以来,国内货币政策逐渐转松。2014 年 4 月 22 日央行宣布下调县域农村商业银行人民币存款准备金率 2 个百分点,下调县域农村合作银行人民币存款准备金率 0.5 个百分点;4 月 23 日,央行宣布在分支行开展信贷资产质押试点;6 月 9 日,央行再次宣布对符合审慎经营要求且 “三农” 和小微企业贷款达到一定比例的商业银行 (不含 4 月 25 日已下调过准备金率的机构) 下调人民币存款准备金率 0.5 个百分点,对财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司下调人民币存款准备金率 0.5 个百分点。政策转松下,社融于 2014 年 4 月开始企稳。此后,由于经济恢复不及预期,政策宽松持续加码。9 月,央行创设 MLF 并随即向市场投放 5000 亿中期基础货币,并发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》明确要求放松限贷。10 月中旬,PSL 开始实际投放。

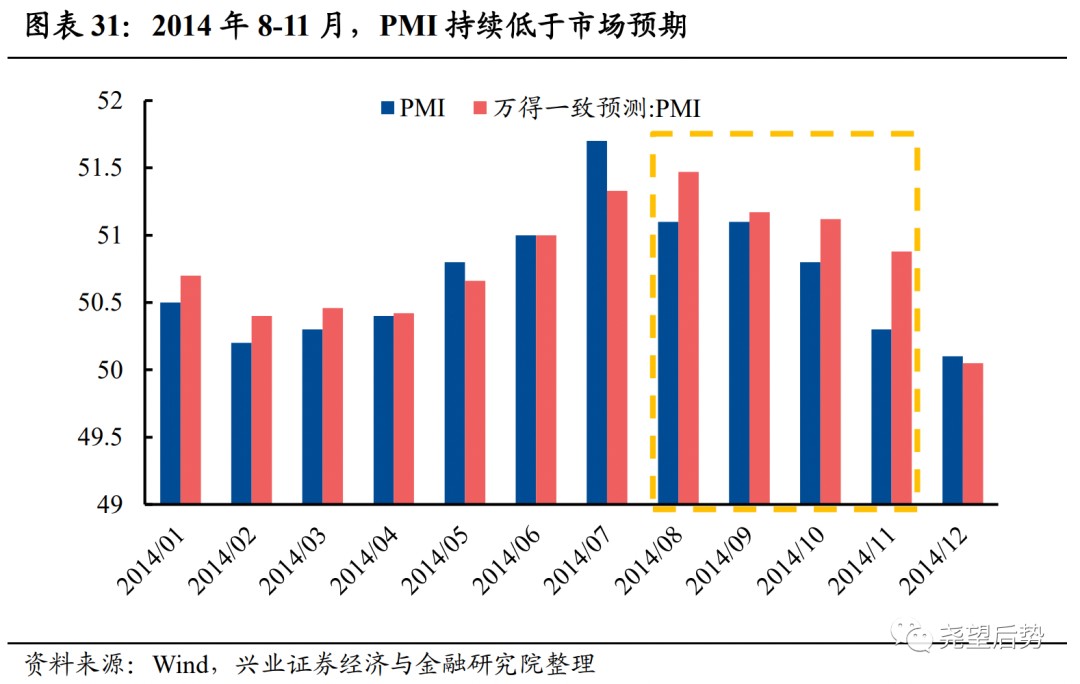

受经济持续低于预期等因素拖累,2014 年三、四季度期间市场多次波动调整。尽管 2014 年初开始政策端 “稳增长” 已在持续落地,但由于实体经济加杠杆动力较弱,2014 年下半年宏观数据仍持续不达预期。在 7 月大涨后, 8、9 月下旬,市场又连续因为宏观数据不及预期而出现调整,10 月中下旬更因为叠加美联储宣布退出 QE4、沪股通延期等因素而显著回调。

终于 2014 年底,货币政策转向全面宽松,市场快速冲高。2014 年 11 月 21 日,央行宣布将于次日分别下调存贷款基准利率 0.25 和 0.4 个百分点。超预期的降息立刻点燃了市场的热情,金融地产板块全面上涨,带动大盘指数快速抬升。此后 2015 年央行又连续实施五次降息、五次降准 (含 2 次定向降准)。存贷款基准利率分别下降 125bp 至 1.50% 和 4.35%,存款准备金率则下降 3 个百分点至 17%。市场利率大幅下行,央行 7 天逆回购利率从年初的 3.85% 大幅回落至 2.25%。大放水下,流动性走向泛滥,杠杆资金加速入市,上证指数加速飙升至 6000 点的历史最高点。

3.2、联储收紧下震荡走平的美股

进入 2013 年之后,美国经济延续复苏并呈现逐季加速态势。在前期几轮 QE 大放水的帮助下,美国基本面持续修复,实际 GDP 增速从 2012 年底的 1.57% 升至 2014 年三季度的 2.83%,至 2015 年 1 季度时更是抬升至 3.76%。

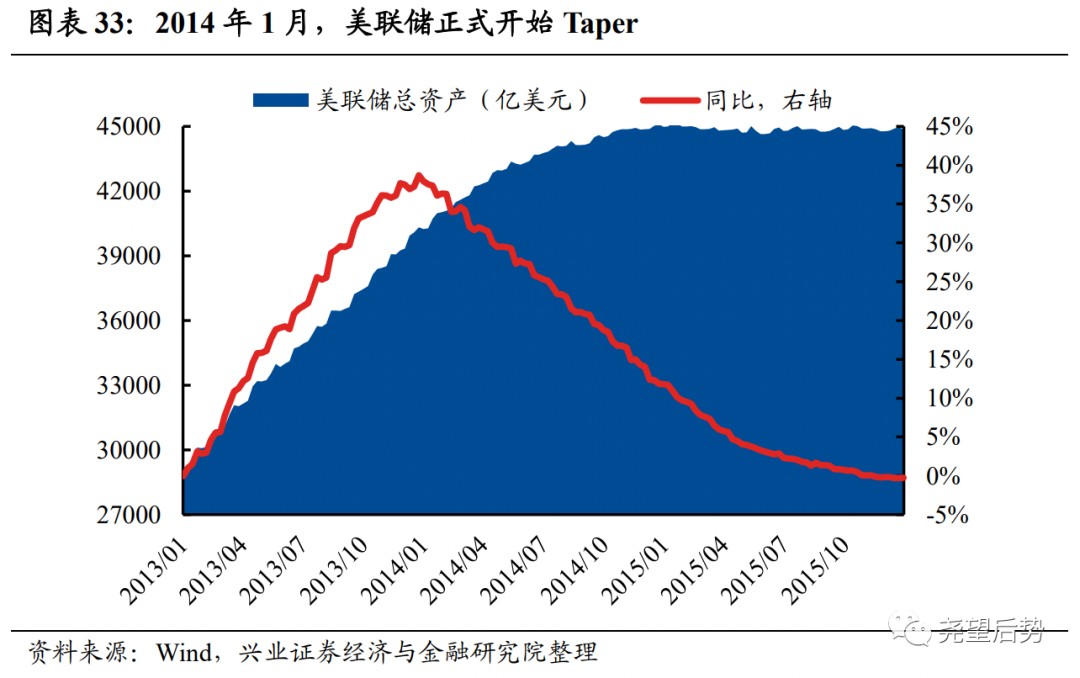

随着经济逐渐过热,美联储也逐渐开始推出宽松的货币政策。2013 年 5 月 22 日时任美联储主席伯南克讲话首次提到,美联储将从下半年某个时点起削减购入资产规模。12 月 18 日的 FOMC 会议上,美联储决定从 2014 年 1 月开始,美联储会将每月购入长期国债与 MBS 的总体规模由 850 亿美元削减至 750 亿美元。2014 年 10 月 FED 正式结束资产购买。2015 年 6 月美联储暗示,鉴于今年早些时候的经济活动下滑迹象已减退,该央行将在未来数月内采取加息行动。2015 年 12 月 17 日,美联储正式宣布加息 25bp。

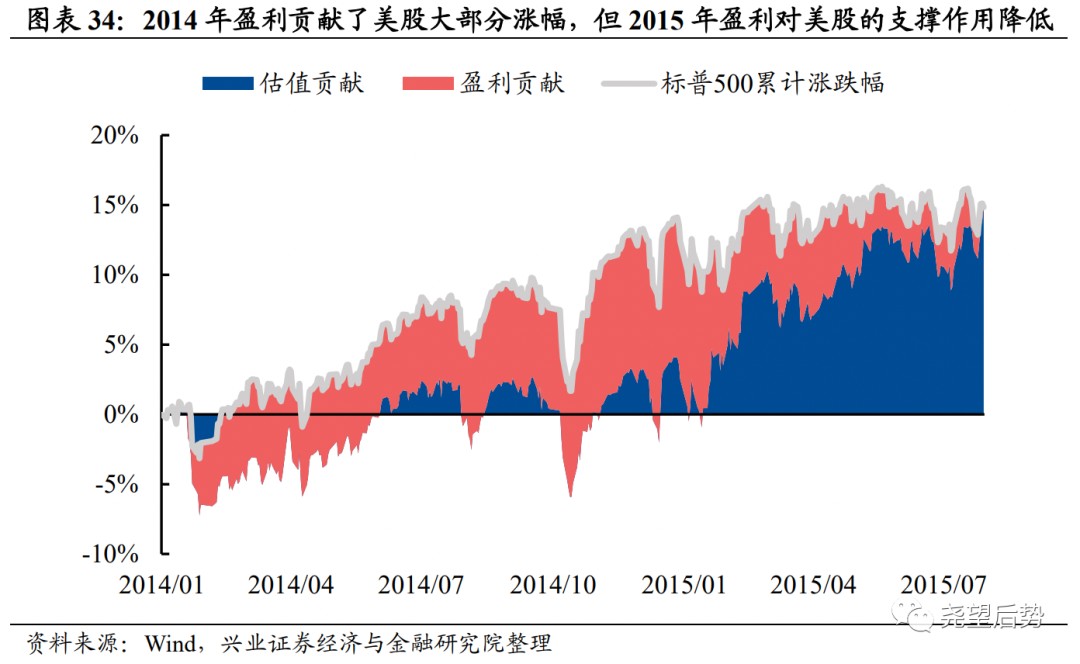

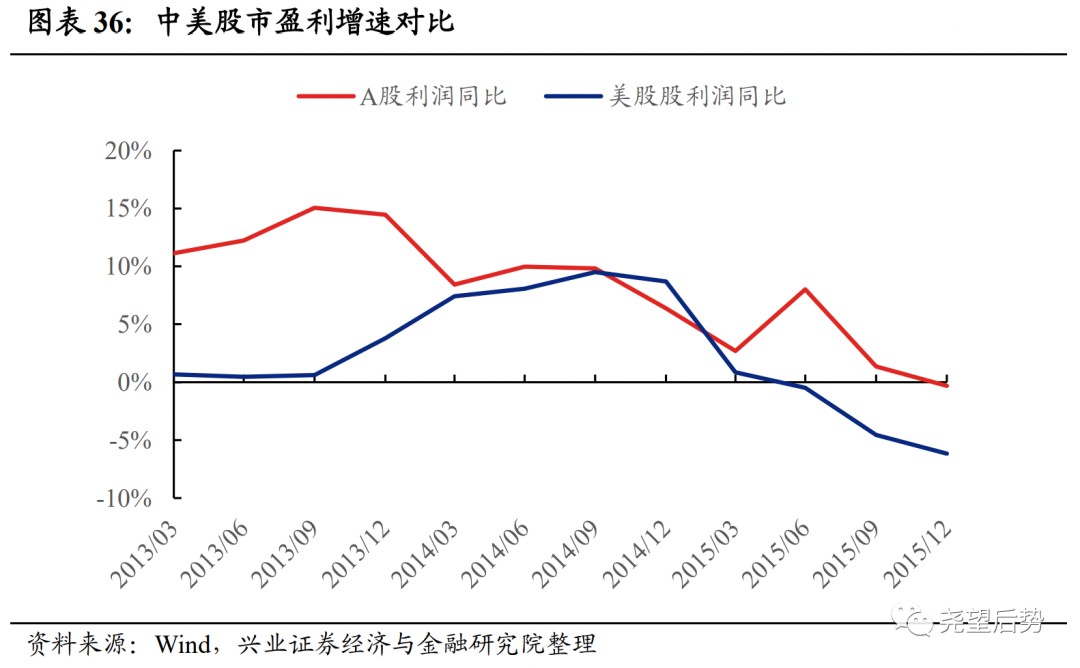

收缩的流动性遇见具有韧性的企业盈利,使美股于 2014 年小幅上涨,但随着盈利回落,2015 年美股以震荡为主。尽管美联储于 2013 年底宣布缩减 QE 并最终于 2014 年 10 月宣布退出 QE,但由于美股盈利于 2014 年走高,2014 年标普 500 营收和净利润同比为 4%、8.7%,高出 2013 年增速 2.3pct、4.9pct,在分子端基本面的支撑下,边际收紧流动性未对美股形成明显的冲击,2014 年 7 月 21 日至年底,标普 500 上涨 4.1%。但持续 “跳水” 的油价使市场对需求产生担忧,2015Q1 美股盈利果然也大幅回落,单季度净利润增速由 8.71% 环比下降至 0.85%,二季度利润增速更是转负,乏力的基本面再也难以支撑美股上行,2015 年上半年,标普 500 基本维持震荡走平的态势。

3.3、中美股市为何背离:放松的中国央行 vs 收紧的美联储

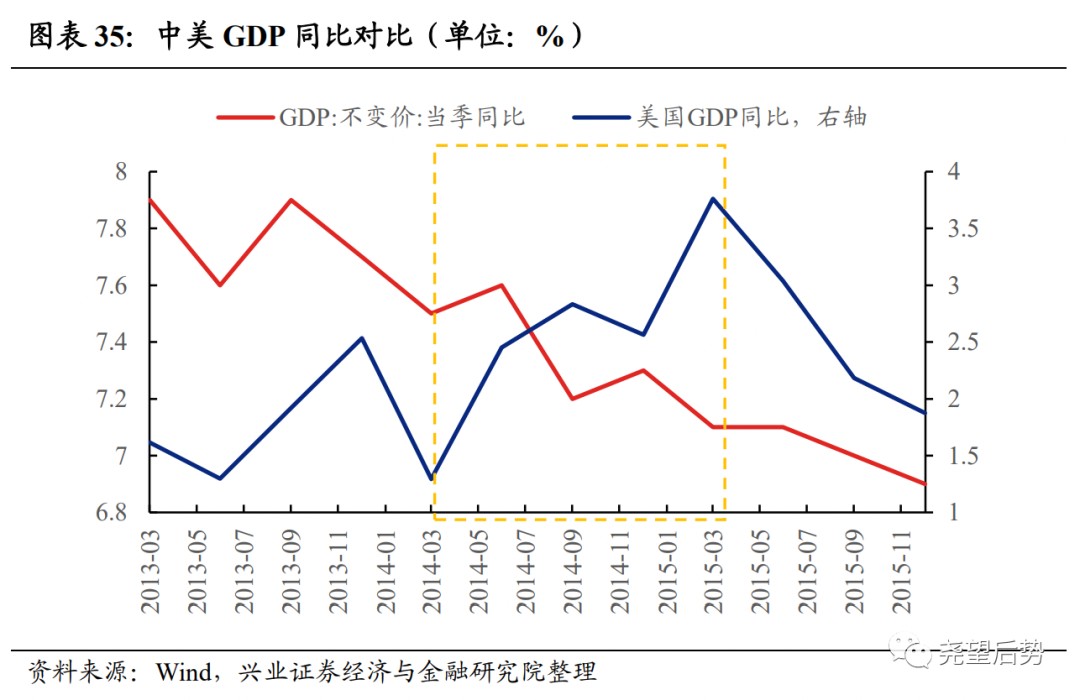

2013 年底-2015 年,中美政策周期显著分化,中国放松、美国收紧。由于金融危机爆发以来,美国长期维持相对宽松的货币政策,而我国于 2010 年起对政策边际收紧,因此 2013 年以来美国经济呈增长态势,而我国经济增速出现回落。所处经济周期中的不同位置导致了中美制定政策的出发点相差甚远。美国方面,为应对逐渐过热的经济,美联储刚结束 QE3,并逐渐开始向市场释放加息的信号。中国方面,随着经济下行压力较大,中央政策定调转松,央行多次降息降准。

在企业盈利增速均处于震荡下行的阶段时,“内松外紧” 的流动性环境使中美两国股市估值扩张的幅度 “相差甚远”。拆分估值与盈利来看,估值涨幅的分化是导致本轮中美股市显著背离的核心原因。2014Q1-2015Q1,A 股与标普 500 利润增速的绝对值和走势较为相似。但是错位的货币政策导致中美股市估值显著分化,2014 年 7 月至 2015 年 6 月,上证指数 PE_TTM 由 9.1 上涨近 1.5 倍至 22.5,而同期标普 500 的动态市盈率涨幅仅为 8.7%。

四、总结

中美经济和政策周期的错位或是中美股市分化的重要原因。政策方面,中国政策均处于放松阶段,而美国放松更滞后或者正处于收紧阶段。宏观经济方面,过去三轮 A 股的独立行情发生于中国复苏 vs 美国衰退、中国经济先于美国复苏、中国经济增速回落 vs 美国经济逐季走强。

进一步拆分估值和盈利,可以看到随着政策和经济周期的错位,中美股市估值和盈利也随之走向分化。估值方面,政策周期错位导致中美股市估值走势分化,国内更为宽松的流动性利于 A 股估值快速上涨,而美股估值则以震荡或下行为主;盈利方面,“中强美弱” 多处于美股盈利下行期,彼时的 A 股具备一定的业绩比较优势。